中国香港地区在经历全球化变迁后成为了多元文化交汇的中心,而在众多移民社群中,印尼归侨群体尤其具有历史特殊性,他们在迁徙与定居的过程中,不断建构出新的情感归属和联结。

为探索不同文化语境中的身份认同,唤起归侨后代对文化记忆的感知,位于香港的文化空间“过滤气泡工作室”在7月27日举办了一场名为“蕉风椰雨在香江”的活动。本期回顾,我们邀请主理人回顾归侨故事,呈现印尼文化在香港的传承与再诠释,分享对文化认同的思考。

(本期主持:刘懿琛)

近期回顾

看着窗户上挂着的几件印尼传统蜡染服饰(Batik),陈女士觉得,儿时的许多回忆都泛上了心头。

陈女士的外公外婆是印尼华侨,在1960年代的印尼排华浪潮中回流,其后又辗转落脚香港。陈女士是土生土长的香港人,但正因为外公外婆的这段身世,她儿时的生活里充满了印尼元素:好看的蜡染服饰、飘着香茅和斑斓气味的食物,还有学校活动时从家带去给同学分享的虾饼。尽管外公外婆早已去世,但她的妈妈还是会用炸虾饼这样的方式,体现家族历史里的印尼元素。

像陈女士这样的家庭,在香港并不算少数。很多香港人的大家族,都与印尼归侨沾亲带故。在街头拄着拐杖行走的老人,不少都能用流利的印尼语和来自印尼的家佣说话。

7月27日下午举办的 “蕉风椰雨在香江”文化体验活动上,陈女士重拾了童年关于印尼元素的各种记忆。

五种感官里的印尼文化

这是过滤气泡工作室第一次举办带气味的活动。活动主讲人、“漂榴”工作室创办人Jean Yim提着行李箱,带来了她悉心采购的东西,甚至还带了一个小电饭锅,为的就是帮助到场的听众通过“五感”来体验印尼文化。

主讲人Jean Yim,她身后的电饭锅正在煮饭,之后配上辣椒虾酱、江鱼仔、炸鸡、炸花生米等供参与者享用

走进活动场地,大家最先被调动的感官是嗅觉——空气里有一种奇特的香味和臭味混合的味道。原来,那是主讲人带来的诸多香料和酱料散发的气味。

带有一点特殊臭味的是虾膏。散发清香的,则是香茅和斑斓叶:将香茅捣碎腌制鸡翅,便可以制作香茅鸡翅;而斑斓叶子里面的汁水,如果加进米饭里面,会让米饭香气更浓,因为斓汁水的挥发性香味成分和泰国香米里带来香气的物质一样,只不过比香米要浓郁十多倍。

印尼虾片和斑斓叶子

参与者调动五感感受印尼文化

煮好了的白米饭,配上辣椒虾酱(Trassi)、江鱼仔、炸鸡、炸花生米等配菜,让现场参与者们也体验了印尼人的味觉盛宴。

Jean Yim还带来了一个印尼传统石磨,让参与者体验触觉。有一天,她在香港元朗的街头,见到一位印尼帮佣以极为娴熟的手法捣制辣椒酱。磨盘里的食物材料包括:虾膏(也就是香港餐厅菜单里所谓的“马拉盏”)、辣椒、砂姜、蒜瓣、盐、椰糖、花生碎等。这种捣成糊状的酱料,在包括印尼在内的“岛屿东南亚”地区非常常见。活动当天,参与者们上手体会了捣酱的过程,虽然手法远不如印尼姐姐那般熟练,但大家也乐在其中。

印尼传统石磨和肉豆蔻

参与者在现场尝试用印尼传统石磨捣制辣椒酱

在香港买齐这些食物,其实并不困难,尤其是在元朗和铜锣湾,来自印尼的家佣在休息日的时候常常聚在一起,周边很容易找到售卖印尼食品的小店。这正是跨国劳工带来的文化交融。主讲人说,唯一有些遗憾的是,没能买到咖央班斓糕点,因为最近天气太热,不易保存,所以各家小店都选择暂时不制作。

至于视觉,就是前文提到的传统蜡染服饰。听觉则是现场播放的一些印尼传统乐器演出和歌舞片段。

大时代里的辗转

在活动现场,Jean Yim特别播放了几段来自“香港印尼泗水同学会”的周年庆文艺演出视频。节目的表演者和台下的观众,大部分都是印尼归侨。

这些节目非常混搭:有用印尼竹管乐器演奏的《上海滩》,有独唱《我爱你,中国》,有英文情歌伴国标舞,有表现印尼市井生活的诙谐歌舞,最后的压轴则是“神曲”《最炫民族风》……

在这种混搭的背后,是这些落脚香港的老人们辗转多地的人生路。他们的生命历程本身,就是在各种文化中不断迁徙。

主讲人告诉大家,印尼归侨占香港归侨总数的九成,他们多数是在上世纪五六十年代陆续回到中国,一二十年后又辗转来港。

具体来说,五十年代有不少印尼华侨因为中华人民共和国的成立而选择回流,成为归国华侨。其后,又有二十万印尼华侨在1960年前后因为印尼的排华政策回到中国。

1971年,大陆侨务政策调整,五六十年代的各种归侨可以重新申请出国。但是,在冷战形势下,许多人并不能回到原来的国度(如印尼、马来西亚),所以他们最终落脚港澳。有人估计,仅印尼归侨及其眷属就有数十万留在了香港。

上世纪七八十年代,正是香港经济起飞的时候。这批归侨在这时来到香港,赶上了狮子山下的进取时刻。他们只要肯干,大多能过上还不错的生活。他们也就此成为香港社会的重要部分。

在活动现场,生活在香港的参与者大多能立刻想到自己生活中遇到的印尼归侨。有人说起在小店里和归侨老人的聊天,在一些话题上,大家很谈得来;但是在另一些话题上,则很难互相理解——毕竟,他们独特的人生经历带来的对国族、文化的复杂情感,是其他人难以体会的。

重思“华人”身份认同

经过“五感”的体验和对印尼华侨人生路径的追溯,大家逐渐明白:虽然香港和印尼之间隔着整个南中国海,有着大约3000公里的距离,但是,地理上看似遥远的两个地方,却因为人的流动(既包括印尼佣人北上,更包括起先回到内地的印尼华侨南下),发生了千丝万缕的联系。

在这种流动当中,产生的就是复杂的身份认同。

窗户上挂着的是印尼传统蜡染服饰(Batik)

Jean Yim鼓励参与者们思考:基于印尼华侨的这些人生经历,我们可以如何认识“华人”这个标签?在人不间断的流动之中,我们很难以地理的界限去划分认同。而每次跨越地理界限的流动,又可能带来对身份认同的新认识。

在活动中想起外公外婆和童年经历的陈女士用不太流利的普通话说,她大学时前往澳大利亚留学,在那里与来自中国大陆、新加坡、马来西亚等地说中文的同学关系紧密,在异乡感受到了此前未曾有过的强烈连接感。这让她重新思考“身份认同”这个课题。

随着时间的推移,印尼归侨群体正在老去和离开这个世界,他们的故事和情感,是大时代之下值得记取的独特存在。正如“香港印尼泗水同学会”的演出,很难被外人理解,但他们群体内部共享一种独特的认同。

活动的尾声,大家的话题再次回到“吃”上面。一位刚结束荷兰留学,即将开始在香港深造的学生问主讲人:印尼的华人食物有没有受到荷兰殖民者的影响?

现场一位做过印尼归侨研究的朋友回答说,荷兰料理里面很多是冷食,而华人执着于热食,所以较难交融。看来,即便是多种文化交汇之地,每种文化还是有一些固执不会被改变的地方。

活动结束后,过滤气泡工作室的空气中还残留着斑斓叶和香茅的香气。窗外,佐敦的街头依然熙熙攘攘。也许就在某个转角的小店里,有印尼女性正在熟练地捣制着辣椒酱;也许在某个家庭的餐桌上,班兰叶的香气正伴随着几代人的记忆缓缓升起。这些日常生活中的"印尼密码",悄无声息地编织着香港这座城市的文化底色,提醒着我们:身份认同从来不是单一的,而是在流动中不断生成的多重叙事。

香港这座城市本身就是这种复杂性的完美体现,它既是印尼归侨们人生辗转的最后一站,也是他们重新扎根、传承文化记忆的新起点。

(文/方可成,“过滤气泡工作室”主理人;供图/过滤气泡工作室)

本周主题推荐

书|《他者中的华人》

著名汉学家孔飞力以跨区域比较的方式,细致分析移民与殖民政权、本地社会、民族国家构建之间的权力互动与文化协商,突出“他者视域”下的身份政治与社会适应机制。从海上扩张、殖民帝国、排华浪潮到“新移民”时代,推动了海外华人研究范式的理论转向与视野拓展。

书|《海外华人》

以东南亚为中心,王赓武教授建构起一套关于华侨华人形态、商业模式与身份认同演变的理论框架。他提出,“华商”是中国移民的基本形态,深入剖析其在殖民结构与地方社会中的适应策略与制度参与。从涌向东南亚的航海先民,到现代“新移民”在多元社会中的身份重构,“华侨”与“华人”的传统区分正逐渐瓦解,族群认同也朝向新的全球公民模式演化。

书|《流动的现代性》

社会理论家齐格蒙特·鲍曼在1999年首次提出“流动的现代性”(liquid modernity),用以区分当下社会与过去“沉重的”或“稳固的”现代性形态。全球化背景下,资本、技术与信息的高速流动正在不断“液化”社会制度与规范,作者尝试通过“解放”“个体性”“时空”“劳动”与“共同体”五个关键维度,勾勒出现代社会深刻转型的理论图景。

书|《认同、文化与地方历史》

范可教授结合人类学领域的理论思考与田野经验,围绕认同政治、族群关系、文化复兴与全球变迁等主题展开深度探讨。书中不仅回溯西方民族研究的学术脉络,也以泉州回民、闽南侨乡、跨国领养等具体案例,展现文化认同如何在迁徙、重构与冲突中被不断生成与协商。

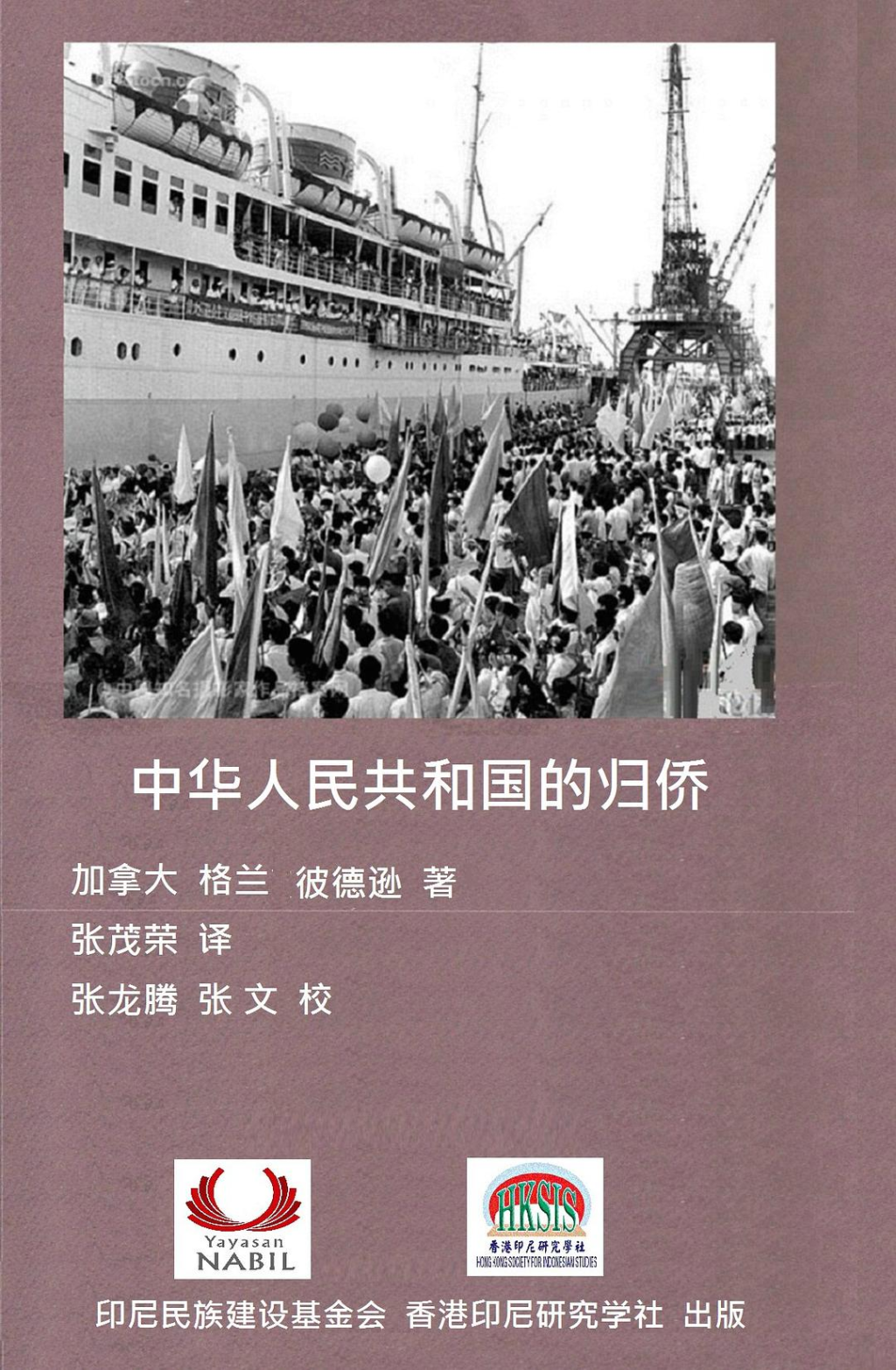

书|《中华人民共和国的归侨》

历史学者格兰·彼德逊在书中聚焦了那些留在中国的归侨、移民后代与侨属群体,不仅揭示了“国内华侨”这一身份在国家建构话语中的多重含义与现实张力,也为理解跨国移民家庭如何在社会主义国家内部重新被“再分类”“再政治化”提供了重要视角。

活动推荐

上海·活动招募|“上海声音I”工作坊系列——“和声序列”工作坊

2025年8月9日(周六)13:00 - 17:30 详情请关注 西岸美术馆微信公众号

上海·活动|上图发布x东方看世界第4期:美国纽约犯罪问题漫谈

详情请关注 上海图书馆信使微信公众号

上海·活动|精卫填海:从生存之术到发展之道

详情请关注 上海图书馆信使微信公众号

上海·展览|穿越时空的凝视:麦积山石窟艺术的千年回响

详情请关注 宝龙美术馆微信公众号

广州·活动|骨料 bones of the house:刚刚好 It works (somehow)!

详情请关注 时代101微信公众号

深圳·活动|日常艺术超市

详情请关注 坪山美术馆微信公众号

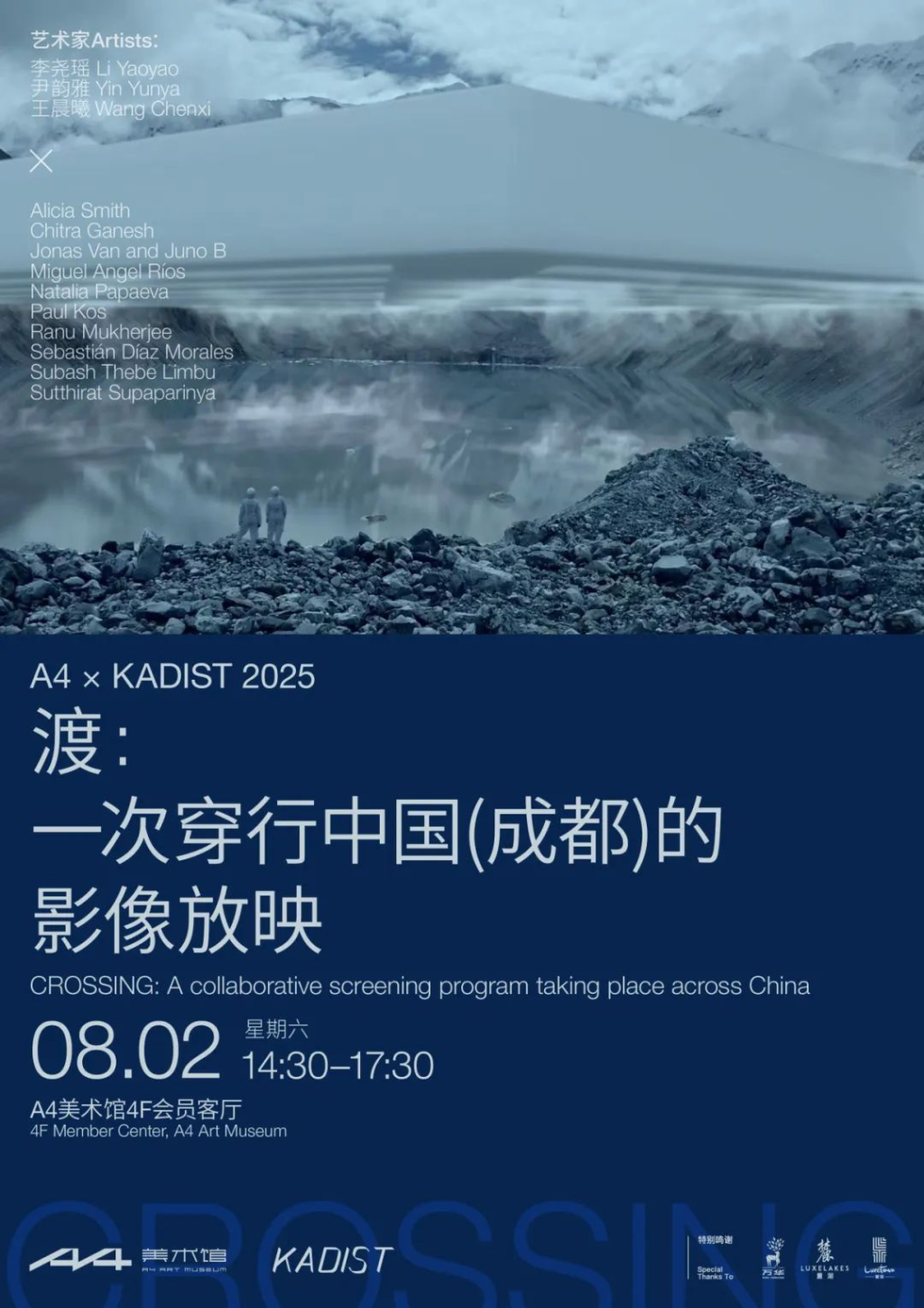

成都·活动|一次穿行中国的影像放映

详情请关注 A4am微信公众号

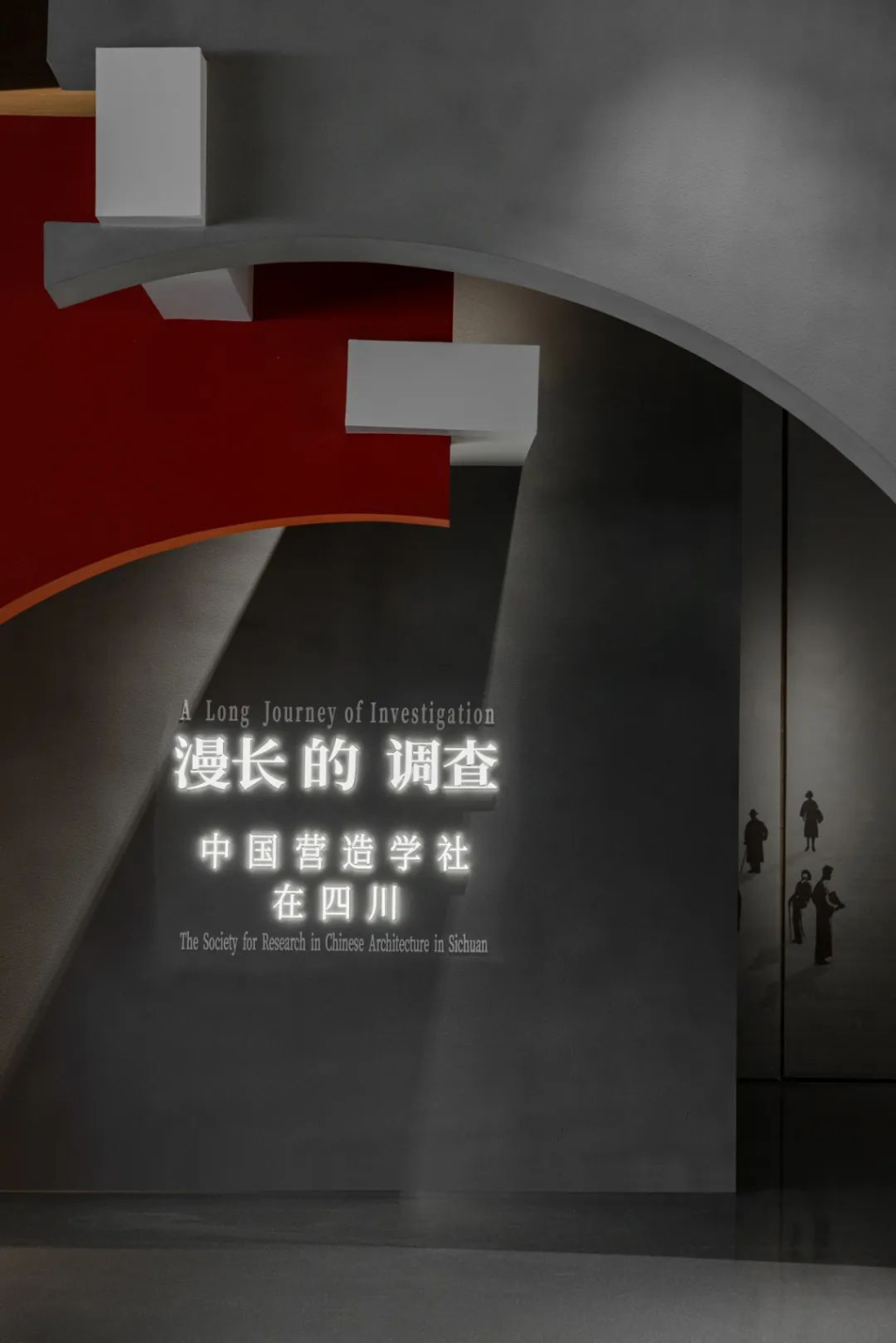

成都·展览|漫长的调查——中国营造学社在四川

详情请关注 成都市美术馆微信公众号

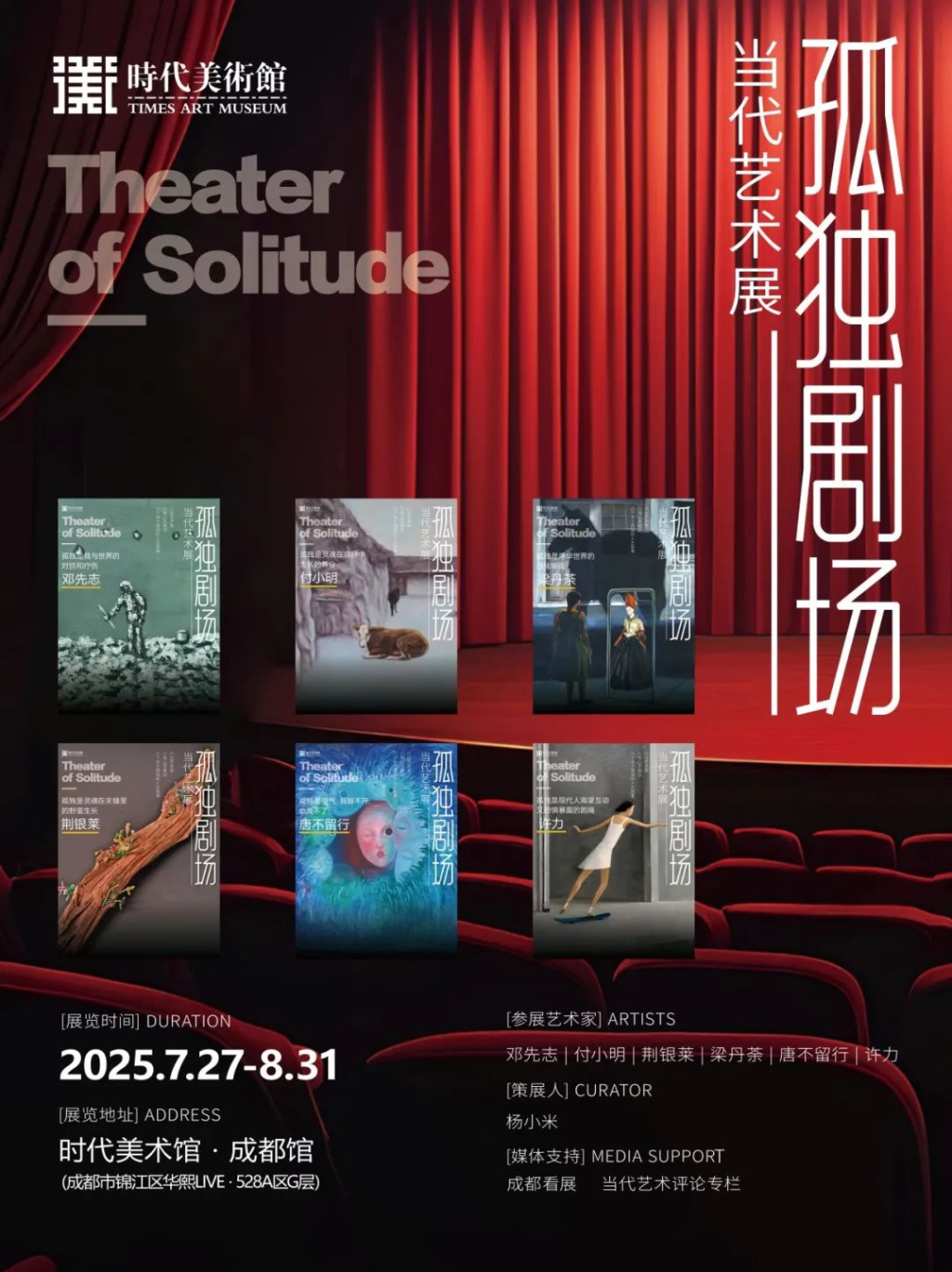

成都·展览|孤独剧场

详情请关注 成都时代美术馆微信公众号

云南·活动|束河古镇艺术驻留项目

详情请关注 仚東堂微信公众号

(如果您想联系我们,请发邮件至dongyl@thepaper.cn)

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《归侨印记:一周城市生活》

京ICP备2025104030号-16

京ICP备2025104030号-16

还没有评论,来说两句吧...