近日,第二十届群星奖决赛入围名单揭晓,上海以九部作品入围的成绩再创比例新高,其中音乐类作品表现尤为亮眼:器乐重奏《海上・云梦》、情景表演唱《捧一把月光》、合唱《从站牌到站台》三部作品成功入围,将代表上海征战9月至10月在川渝举行的全国决赛。这些作品扎根上海地域土壤,情感丰富,以“小切口”讲述“大时代”,尽显上海群文音乐创作的实力与温度。

《海上・云梦》:一把“悬空乐器”的突破之路

当演奏者将手悬停在特雷门琴上方隔空弹奏,空灵的音色如女高音般在舞台上流淌。上海市群众艺术馆、浦东新区文化艺术指导中心参演的器乐重奏《海上・云梦》以一把罕见的乐器,抓住了观众的眼睛和耳朵。

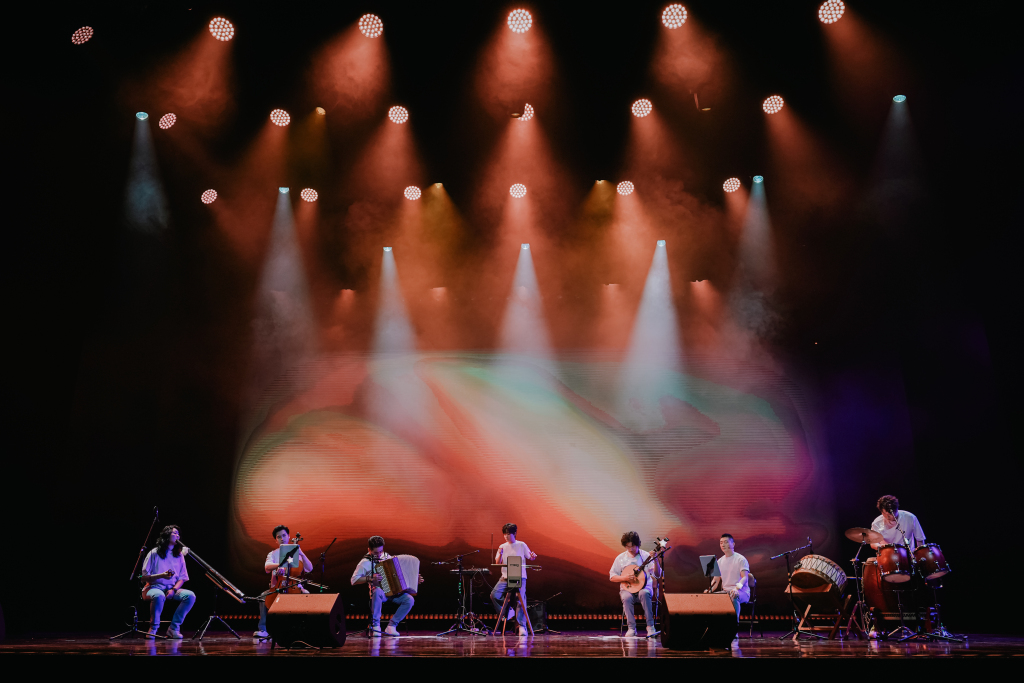

“隔空弹奏”的特雷门琴演出

很少有人知道,这部令人惊叹的器乐重奏作品,诞生之路布满了“推翻重来”的荆棘。作曲孙彬彬此前已经凭借器乐重奏《和·鸣》和口琴重奏《爱上这座城》连续两次获得群星奖,在创作《海上・云梦》之初,她便陷入了自我突破的困境,“总是在和自己的作品对比,每一次创作都像一场没有参照物的挑战。” 最初她主题构思多次被专家指出“未超越过往”,甚至还没写就被推翻,这让她一度心态崩塌,“感觉抬不起头,却又不得不逼着自己继续”。

转机出现得十分偶然,一次上网搜索,孙彬彬发现了特雷门琴——这是全球首个无需身体接触弹奏的电子乐器,诞生于1920年的苏联,演奏者通过双手与金属部件的距离变化控制音高和音量,左手调音量、右手控音高,琴声空灵如抒情女高音。“它太神奇了,像一个娓娓道来的女声,瞬间击中了我。”

孙彬彬想创作一部以特雷门琴为主角的器乐重奏作品。但惊喜之后是更大的难题:特雷门琴诞生仅百余年,是现代合成器的“鼻祖”,却因小众而鲜有室内乐的创作,国内能熟练演奏这一乐器的人更是寥寥无几。

为了让这个“天方夜谭”落地,孙彬彬开启了“寻宝之旅”。她花一周时间看完了所有能找到的特雷门琴视频,发现国内玩家寥寥,国外顶尖演奏者也屈指可数。就在她几乎放弃时,上海市群众艺术馆的石磊老师带来了希望——这位乐器收藏家竟藏有全球限量的特雷门琴百年纪念款。“这把琴需要提前预订,交货时间不定,还因疫情耽误了进度,全国没几台。” 更幸运的是,石磊老师引荐了国内顶尖的特雷门琴演奏者,让“悬空演奏”从想象照进现实。

《海上・云梦》演奏现场。

创作之路并非一帆风顺。由于特雷门琴缺乏现成的室内乐创作参照,孙彬彬和团队只能在摸索中前行。“第一次排练时,乐器发出的全是噪音,所有人都懵了。”她笑称,自己甚至有过写完初稿后因专家建议,在比赛前两个月彻底推翻重写的经历,“天天熬到天亮,靠想象和实验一点点抠细节。”演奏者们几乎每一次排练,拿到的都是和之前不一样的乐谱,在这样不断的修改与突破中,这部作品慢慢成形。

为突破特雷门琴单旋律的局限,团队为其加装效果器和音序器,让它既能模拟雷鸣轰鸣,又能化作风铃轻响;为丰富声部层次,他们精心搭配乐器组合,通过中阮与竹笛的韵调、澳洲笛吉里杜管和打击乐的原始震颤、特雷门琴的吟唱与数字脉冲等有机融合,描绘出风起云涌、云卷云舒的自然景象和上海依托长江面向大海的“龙头”作用。大海有时风平浪静,有时狂风骤雨,但狂风骤雨不能掀翻大海,这正是上海开放包容、海纳百川的城市品格和人们追求卓越、实现梦想的拼搏精神。

到最后作品定稿,群星奖上海地区选拔赛演出完毕,孙彬彬问大家“感觉如何”,团员们说“感觉演得很过瘾”,那一刻,孙彬彬才“彻底把心放了下来”。

作为孙彬彬连续第三年入围群星奖的器乐作品,《海上・云梦》不仅延续了上海器乐创作的优势,更以创新的器乐音色组合形式,让特雷门琴在群文舞台上绽放新生命力。正如孙彬彬所说:“创作是打破自己、再往前的过程,痛苦但值得。”

《捧一把月光》:“长江头”与“长江尾”的守望

“高高的哨所上 风儿长/捧一把雪啊 捧一把月光”,当这句歌词伴着旋律响起,藏在背后的是创作团队一年多的“拉扯与打磨”,更凝聚着上海市群众艺术馆、浦东新区文化艺术指导中心、黄浦区文化馆、浦东新区浦南文化馆和浦东新区惠南镇文化服务中心多家单位的协同心血。

2023年底,作词施丽明偶然看到一则讲述三江源上海士兵思乡的纪实报道,标题“君住长江尾,我守长江头”让她心头一震。而中秋收到的一款月饼礼盒上“雪的碗里盛月亮”的诗意名称,更让她瞬间勾勒出“战士捧雪望月”的画面,“两个灵感一碰,就想写一个上海哨兵守边的故事”。

情景表演唱《捧一把月光》舞台分为两边,一部分是边疆哨所,一部分是上海城市。

施丽明找到上海市群众艺术馆音乐创作与指导孙彬彬讲述灵感,两人一拍即合。施丽明仅用一个周末就完成了歌词初稿,孙彬彬完成了谱曲。初稿聚焦唐古拉山脉哨兵的中秋独白,用“沱沱河”与“黄浦江”的意象对比,藏着“把边疆当妈妈守护”的思想内核。但此时的作品还只是一首单纯的歌曲,“没有角色,没有情景,更像一段孤独的倾诉”。两人“拉扯了大半年”,始终觉得形式有些单薄,最初作品的构想是男女声对唱,缺乏情感支点。

市群艺馆音乐创作部主任栾岚作为导演加入,她建议将男女声对唱融入表演形式,男声代表守卫边疆的士兵,女声代表妻子,“群文的特点就是小作品中有大主题,我们要有家国情怀,也要有个人情感,在一首歌中如何把想要的元素都放进来,要花很多心思。”

2024年初,团队在录音棚里进行首次试录时发现,原有的一个女高音声部缺乏层次。“当时我们就临时决定加一个女中音饰演母亲,打电话把演员急召来尝试。” 栾岚回忆,当时孙彬彬现场写声部、改旋律,赶来的演员现场试唱,当母亲的声线融入,“‘妈妈’不再是模糊的称呼,而成了真实可触的情感依托”。当天团队就录出了新小样,作品从“两人对唱”升级为“家庭与士兵的双空间对话”。

作品从“两人对唱”升级为“家庭与士兵的双空间对话”。

沪语童谣的加入则进一步融入上海地域特色和情感。为突出上海元素,孙彬彬筛选多首本地童谣,最终选定“覅怕船儿小,覅怕浪头高”的吟唱。“一开始担心非沪语观众听不懂,我们反复调整咬字节奏,请上海老人试听,确保乡音既地道又共情。”孙彬彬表示,他们还对童谣曲调做了调整,让母亲的叮咛更显质朴动人。

舞台呈现的打磨同样较真。导演栾岚为还原哨兵真实状态,翻遍边防报道,看到“士兵帽子里藏全家福”的细节,便在舞台上设计了士兵轻抚帽中照片的动作,“这成了情感支点,让思念有了载体”。为呈现“双空间”,舞台左边的上海弄堂用玉兰花投影营造温润氛围,右边的边疆哨所则用岗亭布景勾勒苍茫,“大写意的意境里藏着点状写实”。服装道具更是考据严谨,团队参考唐古拉气候,为士兵设计既保暖又便于表演的服装,家庭场景则加入摇篮与二胎孩子,“既贴合政策,又让‘小家’的温暖更具体”。

作品的名字也经历了“大换血”。最初施丽明起的“雪的碗里盛月亮”虽诗意,却不够直观,栾岚提议改为“捧一把月光”,“更能传递‘守护’的动作感”。

从“雪碗盛月”的诗意灵感到“捧月守边”的情感升华,从单人独白到全家守边的情景表演,《捧一把月光》在无数次修改中,让乡愁与担当在月光下自然交融,成为“小作品见大情怀”的生动注脚。

《从站牌到站台》:用爵士合唱谱写城市成长故事

“那是乡间公路旁的一个站牌 小时候我喜欢在它周围徘徊”,当上海市民合唱团的年轻团员们用爵士律动唱出这句歌词,背后是一群平均年龄29岁的年轻合唱爱好者,用业余时间攻克专业难题的坚持。这部以交通变迁讲述上海发展的合唱作品,诞生于2022年底,由作曲孙彬彬与作词甘世佳联手打造。

创作灵感源自甘世佳的真实经历。他从小住在松江,对“从郊区到市区”的站牌记忆深有感触。指挥赵兵介绍,团队希望通过“站牌到站台”的具象变化,折射上海新城发展的宏大叙事。

合唱《从站牌到站台》

从一开始,孙彬彬就确定了以极具都市感的爵士风作为作品基调。但对这支2022年10月才建团、团员来自金融、科技、人文、教育等各行各业的年轻团队来说,爵士风格的创作是巨大挑战——作品采用大量高叠和弦,这种在常规歌曲中少见的和声结构,让团员们“一开始根本碰不到一起”。“爵士的摇摆节奏看似轻松,实则差一点感觉就不对。”赵兵坦言,团员们对这种律动本就陌生,要唱得准确又自然,需要反复磨合。团员陈超宇是上海音乐学院歌剧专业出身,起初对这种“自由洒脱”的风格极不适应,“古典歌剧讲究规范,爵士却要松弛中带精准,光‘摇摆’的感觉我们就练了一个多月。”

高音段落的打磨更是“抓心挠肝”。作品中一句高音需要用清亮音色与稳定气息支撑,男高、女高声部反复练习,“最开始唱到这儿就叹气,感觉嗓子眼都要唱出来了。” 陈超宇感慨。为攻克难点,合唱团四个声部“先单独练,再一点点合”,“光这一段就占了近半数排练时间。”

这支由教育、科技、金融等各行各业爱好者组成的合唱团,克服了远超专业团队的困难。50人团队要协调各自的工作与生活,有人为了请假调休,连续加班;有人为了不错过比赛早早规划2025年的年假。赵兵笑称:“我早就和大家说,2025年的年假别乱动,全留给群星奖。”

作品的动人之处,在于它用“平民视角”讲城市变迁。歌词中“人挤人的旧车厢 开往上海”的童年期盼,与“还没听完几首歌就到了上海”的现实便捷形成对比,“旋转木马”“市百一店” 等具体记忆,让新老上海人都能找到共鸣。“作为‘沪漂’,唱到‘站台的那头有了自己的梦’,特别能共情。” 陈超宇说。这正是这部作品的魅力,没有宏大口号,只有与生活息息相关的细节。

从2023年2月开始排练,到在上海市民文化节、上海合唱节等活动中亮相,再到入围群星奖,《从站牌到站台》在年轻团员的歌声中,逐渐打磨成长。正如赵兵所说:“这群年轻人用热爱证明,业余团队也能唱出专业水准。”

体制沃土育佳作:上海群文创作的“破圈”密码

三部作品的突围,并非偶然。上海群文音乐创作的持续繁荣,得益于完善且高效的体制优势。长期以来,上海以每年一届的群文新人新作展评展演为重要抓手,构建从基层选拔到专家打磨的全链条机制——从区级到市级,层层对接、层层选拔,督促创作者年年推陈出新;选拔后留出专门时间打磨,邀请全国专家“会诊”,配套专项资金扶持,让潜力作品从“新品”成长为“精品”。

此外,市民文化节、上海合唱节等平台,为作品提供了丰富的展示机会,“文化上海云”等数字平台则助力优秀作品云上传播,根据观众反馈反复雕琢。

此次群星奖上海音乐类作品器乐、声乐、合唱全面开花,上海群文音乐作品始终紧扣时代脉搏,以“小作品”承载“大情怀”。这些扎根生活的创作,不仅是上海地域文化的生动表达,更彰显了群众文艺“以情动人、以美育人”的初心。在即将到来的群星奖决赛中,上海的“音乐故事”正等待用真诚与匠心,打动更多观众的心。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《三部作品入围群星奖,上海群文音乐创作的“硬实力”从何而来》

京ICP备2025104030号-16

京ICP备2025104030号-16

还没有评论,来说两句吧...