经济的供应是八路军驰骋于敌后的关键因素,更是抗日根据地生存和发展的基本保障,因此敌后抗日根据地需要拥有能够维持党政军民基本生活的经济收入。

全民族抗战初期,抗日根据地的经济收入主要有三个途径:国民政府的拨款;对根据地群众的征发;苏俄和共产国际的资金支持。其中,国民政府的拨款占有较大比重。在中华民国政治框架下,作为国民政府下辖的边区,抗日根据地的经济收入主要是国民政府发放的薪饷,还有来自进步人士、海外侨胞的捐献,这些薪饷和捐献通过资金汇款、战略物资、个人携带等形式发放至边区。此外,来自苏联和共产国际的经济支持也很重要。据黄道炫的研究,“中共每年都从共产国际得到援助,1938年初得到的那50万美元,以当时比值计算,约合法币200万元。苏联的财政援助,比陕甘宁边区1937、1938两年的财政收入之和还多了50多万元”。而对根据地群众的征发主要采用“有钱出钱、有力出力”的政策,征发重心在富裕的阶层,征发额度在边区经济收入中占比不大。可见,此时期边区经济收入主要来自外部援助,而不是内部征发。据周祖文的研究,陕甘宁边区财政收入多来自“‘中央协款、八路军军饷和国外华侨、后方进步人士捐款’,其中八路军军饷是每月60万元,此项加上华侨和进步人士的捐款占到了1940年边区当年‘岁入的70.5%’。在1937-1940年中,外援占当年财政收入的51.69%-85.79%之间,这基本上占到了陕甘宁边区财政收入的七至八成”。以外援收入为主的经济来源特征非常明显,但是依靠外援收入也存在重大风险,一旦外援断绝或丧失,抗日根据地的生存和发展便会受到严重威胁。事实上也是如此,1939年后国民党不断制造摩擦,甚至封锁抗日根据地,在这种政治形势下,国民政府不仅停发了抗日军饷,还停止转送后方进步力量、海外华侨的捐赠,使边区陷入经济困难期。因此,抗日根据地要有生存和发展的基本保障必须依赖内部征发,必须得建立自给自足的经济。

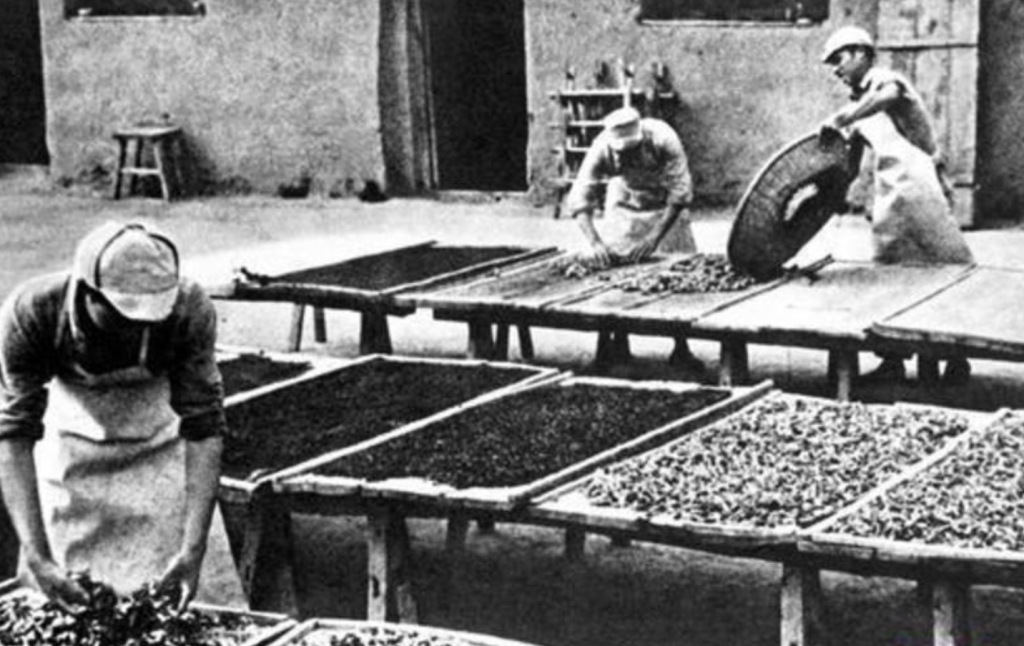

根据地机关干部纺线

建立自给的经济从休养民力开始。为了建设抗战统一战线,抗日根据地改变了苏维埃时期的土地政策,在承认土地私有和借贷关系的前提下,允许地主、债主收取原有的租额、利息,但是政府拥有合理调整租额和利息的权力,一般是调低租额和利息,以减轻贫苦农民负担,即减租减息,租额原则上实行“二五减租”(原租额减低25%),利息原则上年利息不超过一分,利息超过原本,停利还本,超过两倍,本利停付。减租减息给农村各阶层经济带来了一定变化,地主等经济富裕家庭的实力有所削弱,中农等一般经济家庭的数量有所增加,贫雇农等经济困难家庭生活水平和社会地位改善明显。比如,据不完全统计,晋西北根据地临县“全县退出租粮8443石,农币467000元,现洋3500元,其他实物折款28368000元;地租较抗战前减少50%,抽旧契约3389张,销毁账簿386本,回赎不动产土地18680亩,收回窑洞436孔;有2.9万户贫下中农买回土地93400亩”。

“合理负担”是抗日根据地休养民力进行内部经济征发的基本原则。减租减息减轻了农民的经济负担,同时为了抗日根据地各体系的运转,也得益于外援收入,政府坚持“合理负担”的政策对根据地群众征购粮食、筹集钱款。所谓“合理负担”,简单来说就是《抗战时期内县村合理负担办法》中规定的:“县村摊派应以得利钱的人,重重负担;有财产的人,多多负担;赚钱多的人,多负担为原则。”即“得利者重负担,有财产者多负担,赚钱多者多负担。”在陕甘宁边区,救国公粮就是在“合理负担”原则下进行的粮食征收。其实,救国公粮是一种具有过渡性质的农业税,主要以农业收入为征收对象,是在传统田赋征税无法适应根据地战时财政开支情况下向群众征收粮食的临时措施。在征收过程中,各地政权根据粮食多寡制订具体的征收计划,一般是粮食多的地区就多征,反之少征,还设立粮站,尽量保持粮食供求的平衡性。由于照顾到了民情,救国公粮的完成情况比较理想,时任陕甘宁边区政府审计处处长曹力如的报告显示:“历次的救国公粮征收及粮食购买中,基本上都超额完成了征购任务。如1937年计划征收一万一千九百石,实收一万三千八百五十九石,超过一千九百五十九石;1938年计划征收一万零七百五十石,实收一万五千九百五十五石,超过五千二百零五石;1939年计划征收四万八千八百石,实收五万二千二百五十一石,超过三千四百五十一石,三年共超过计划一万零六百一十五石。”在征收过程中,起初主要是以政治动员与自动募捐为主,1940年开始按征粮条例征收,配合民主评议,群众负担基本公平合理,贫农负担占收益的5%-12%,中农为9%-20%,富裕中农为17%-30%,富农为21%-30%,地主为25%-35%。

不仅有救国公粮,还有建设救国公债。建设救国公债是在根据地财政紧张的情况下,政府向民众借钱,用于建设根据地的水利、交通、工厂等各项事业,以促进根据地各项事业发展。建设救国公债主要通过发动群众购买公债券完成。公债券一般分为50元、10元、5元三种面额,由盐税、商业税等税收作为公债券价值的担保品。为了鼓励群众购买公债券,政府会支付一定的公债利息,利息标准一般为年利七厘五毫,一张面额5元的公债券,每年利息0.0375元;一张面额10元的,每年利息0.075元;一张面额50元的,每年利息0.375元。政府还规定了“十年还清”的还债时间,即“每年还本十分之一,外加利息”,比如一张面额10元的公债券,第一年还本1元,外加利息0.075元,共计1.075元。公债券的处理非常灵活,群众可以自由买卖抵押,可作现金缴纳税款,也可向边区银行、光华商店及合作社兑换法币。1941年2月,陕甘宁边区发行建设救国公债总额500万元,并以盐税和商业税担保,得到了根据地群众的积极响应,一经上市便告罄。

制药厂(1943年,延安)

随着抗日根据地的发展,各种组织机构迅速膨胀,非生产人口急剧增加,战时开支越来越大,救国公粮的征收量不断增加,农民负担加重。在陕甘宁边区,1941年救国公粮的征收数量达到了20万担,“已占总收获量的13.85%”。同时,救国公粮的缺陷在于“每年税额的不能固定,勤劳所得与不劳而获同样只征收益税而不计算其土地财产税”,加之征收过程中出现“左”的偏向,导致负担面过小,少数的富有家庭承担了大部分负担,而大多数农民家庭基本不负担,危及根据地的稳定和团结。关键是,外援收入逐渐断绝了,抗日根据地亟须建立让每个家庭都能够承受一定负担的征收税制,以增加根据地运行的经济收入。面对这种情况,中共中央尝试进行政策调整,毛泽东认为:“必须按收入多少规定纳税多少。一切有收入的人民,除对最贫苦者应该规定免征外,百分之八十以上的居民,不论工人农民,均须负担国家赋税,不应该将负担完全放在地主资本家身上。”于是,统一累进税成为抗日根据地进行内部征发的标准。

在抗日根据地,农业是经济建设的首位,其次是工商业、交通运输业,最后是金融业、贸易平衡。因而,抗日根据地建立自给自足型经济的核心在于农业的发展,解决经济问题主要依靠农业税。如何征收农业税,这是根据地政府的最大难题,既要考虑党政军的运行经费,又要顾虑群众的家庭负担,采用一种合理负担的税收制度显得尤为重要。传统上中国农业税制的征收是按照粮银制而来的,由于年代长久,关键是地权发生变动,征税所依据的粮册上的信息基本失效,在现实中形成地粮分离或不相符的普遍现象,由此而来的便是有地无粮(富者)、有粮无地、粮少地多、粮多地少(贫者),加上官吏滥用职权,致使农民负担沉重。统一累进税是以合理负担为内在精神有免征点和累进最高率的所得税和财产税,不是间接税,而是一种直接税,由粮、秣、钱三种形式构成,既规定了财产、土地、资金和收益等交税范围,又照顾到了贫苦家庭。对此,中共中央明确指示:“累进税乃是应向我区内一切人民征收的税则。累进税则应照顾极贫苦之工农,规定对最低限度的收入者予以应有的免征。但免征者不应超过人口百分之十到二十,以使百分之八十到九十人口,即绝对多数人口,其中包含中农、贫农基本群众,均须予适当的负担。”

统一累进税实施后,群众负担标准的依据主要依靠土地和收入,其他捐税及田赋全部废除。在陕甘宁边区,1942年第二届边区参议会决定成立统一累进税实施筹备委员会及研究组,1943年8月,延安、绥德、庆阳三县试行统一累进税,1944年陕甘宁边区正式实施统一累进税。从陕甘宁边区实施情况看,累进率和核算表并不复杂,简单明了,方便计算,使群众能够轻易计算出应缴纳税额。农业统一累进税的计税单位是公斗,计税标准是土地常年产量,征收单位是户,计算标准则是每人的平均粮数,在这些统一标准外,各地的起征点有所不同,主要根据各地具体情况而定。比如,绥德分区以五斗起征,起征率为4%;延属分区三边分区及陇东分区之华池、环县均以六斗起征,起征率为5%;关中分区及陇东分区除华池、环县外均以八斗起征,起征率为7%。虽然各地的起征点有所偏差,但是各地累进税的计算规则基本上一致,即“每人平均五斗细粮累进率为4%,六斗为5%,七斗为6%……四十六斗以上为35%,最高率为35%”,而农户每人不足以上规定者一律免征。最高累进率并不固定,各地会依据具体情形有所调整。比如,陕甘宁边区直属县、陇东曲子等县,“富农地主的负担大都在其总收获量25%左右,中农为15%-20%,贫农为3%-10%”。大体来看,统一累进税的实施有四个关键环节:第一,以各阶层负担公平合理为基本原则。第二,农累税以每段土地之常年产量为计税标准。丈量土地,清查土地面积与评定其常年产量,解决土地纠纷,确定土地所有权,办理土地登记等工作,为最主要前提与依据。第三,为使各地区负担平衡与负担面达到一定水平,分别依据各地区不同的经济情况及人民生活程度,规定不同的起征点与起征率,以公斗为计税单位,按每人之平均粮计算,按户征收,累进率分五级跃进,累进最高率为35%。第四,农业副业凡属政府奖励发展者,一律免税,一般副业只就其发展起来的部分作为收益,按市价八折计税本征收。

统一累进税不仅减轻了民众负担,还改变了此前负担集中于富裕家庭的现象,使各阶层负担趋于公平合理。“地主与富农阶层的负担比重较过去公粮稍许提高了一点,地主最高增加2.9%,富农最高增加3.2%……其他各阶层的负担普遍下降了,富裕中农较前降低了2.8%,中农一般维持过去的状态,生产条件差一些的农户较前降低了,贫农降低0.8%,雇农降低了2.7%。”同时,陕甘宁边区登记在册的土地数量也有了大幅度提升,“最低的增加数占原统计数的10%以上,最高则达134%,过去农民隐瞒土地的现象没有了。”比如,“绥德县11个区,土地原统计数298931.5垧,登记后,增加49342.6垧,共为348274.1垧,增加数占原统计数16.5%”。

对于群众而言,农业统一累进税与救国公粮的最大不同,是不仅减轻了负担,让负担量走上正轨,而且把负担固定在土地上,由此制定的土地应产量的税额基本稳定,重要的是可以保留超出税额的产量,如果达不到土地应产量,还是按照应产量征收,这就消除了“生产少、负担少”的侥幸心理,意味着勤于劳动就可能获得更多的产量,而懒于劳动则一定不能获得更多的产量。权衡利弊之后,民众的劳动生产积极性显著提高,连那些长期不劳动的懒汉、二流子也不得不参加生产。安塞四区三乡的吴光才说:“按常年产量征税是个硬办法,这样征收,不但公平合理,就是二流子也得动弹起来了!”一位庆阳县农民说:“丈地征粮实在公道,地分三等九级,更是合理,这样算粮,我就知道明年该出多少了,以后一定要好好务营庄稼,多收下粮都是自己的。”绥德新一区二乡的一位农民说:“农累税按常年产量计税真公道,作物好的打粮多,负担少,以后多锄两次草,多上两筐粪,就够交粮了。”对此情形,曾在晋察冀根据地工作过的英国大使馆新闻员林迈可说:“‘统一累进税’的实施,是组织工作中一个很大的成就,和我谈论过这个税制的所有的老百姓,都认为这是一种很合理公平和管理得很好的税制。”

统一累进税规范了根据地内部征发的标准,提供了稳定的经济收入,但是无法解决物质贫瘠的现实,倘要自给自足,就要加强自给自足型的劳动生产,尤其是在钱粮物紧缺时,这种劳动生产更显得重要。因而,抗日根据地号召党政军民开展大生产运动。大生产运动不仅是抗日根据地广开财源的重要措施,也是根据地实现自给自足经济的关键举措。在陕甘宁边区,1939年2月,陕甘宁边区党委、政府、抗敌会、保安司令部联合发出开展生产运动的紧急通知,明确指示:“边区以内党、政、军、民、学校各级人员,每人应保证从今年秋收后,粮食菜蔬完全自己生产以自给,从今年七月份起,边府减发菜钱两分,从秋收起不再发粮食。因此,各级工作人员的任务,便是要在今年春季,立即计划耕种,能从秋收后屯一年的粮食和菜蔬。而且党和政府及抗敌后援会的工作任务是两重的,即一重是要保证每个农民今年生产能增加百分之二十,又一重是保证机关工作人员在秋收后自己有粮食自给。”此后,陕甘宁边区对自给生产的重视度不断增加。1941年9月,陕甘宁边区政府向中央书记处发出函件,请求中央发起节省粮食运动。1940年2月,中共中央、中央军委就向部队下达开展生产运动的指示:“斗争已进入更艰苦阶段,财政经济问题的解决,必须提到政治的高度,望军政首长,各级政治机关努力领导今年部队中的生产运动。开辟财源,克服困难,争取战争的胜利。”指示还介绍了部队生产的六条经验:“第一,在比较巩固地区,一般可按延安的经验,同时进行农业、商业、手工业生产,普遍发展喂猪种菜等事业,达到改善生活,克服困难,节省公费之目的。第二,在不巩固的地区,可经由地方党政府与当地群众订约,组织军民生产协作,由军队酌量抽派人力牲畜,帮助农民耕作,由农民供给驻军以一定比例的粮食马料。第三,行止无定的部队,应利用战斗间隙,普遍无代价的在自己地区之内,帮助农民春耕及各种劳作劳动,进一步与群众打成一片,以便用另一种方式取得农民对军队自愿与踊跃输助。第四,但部队经营商业必须取慎重态度,要有统一的组织与管理,规定营业范围,红利支配,严密监督,不可放任,否则可能促成政治上的蜕化,干部的腐化,资本主义影响的生长,危险性很大。第五,生产运动要有广泛深入的政治动员,与政治任务紧密联结,提高劳动热忱与政治积极性,要有合理的组织工作与实际从事指导的生产委员会,监督管理这一运动的进行。第六,提出一面战斗(非战斗机关是一面工作)、一面生产、一面学习的口号,三者合一,我们就能战胜一切。”1943年10月,中共中央政治局再次指示:“党部、政府及军队,必须于今年秋冬准备有关明年全根据地实行自己动手克服困难的大规模生产运动,包括公私农业、工业、手工业、运输业、畜牧业及商业,而以农业为主体。实行按家计划,劳动互助,吴满有运动(农业劳动英雄),赵占魁运动(工业劳动英雄),黄立德运动(机关学校种菜英雄),奖励劳动英雄,举行生产竞赛,发展为群众服务的合作社。”“一切机关学校部队,必须于战争条件下厉行种菜、养猪、打柴、烧炭、手工制造及部分种粮。”

在大生产运动中,春季是一个农业生产的关键期,因而抗日根据地特别重视春季生产,发起春耕运动。1942年2月,陕甘宁边区政府颁布了春耕运动的相关命令,指示各地行政领导要高度重视农业生产,认为:“边区经济建设,最重要的是农业生产。农业生产能不能完成任务,全靠春耕运动是不是普遍深入的发动起来。”边区春耕运动工作办法中再次强调了精神,并且增强了将群众“组织起来”参加春耕运动的认识,提出“各级政府均以春耕运动为中心工作,集中力量发动全边区人民积极实行春耕,造成热烈的春耕运动。经过民众团体的协助,发动群众积极响应政府的春耕运动号召,做到每个农夫、农妇、青年和儿童等,均加入春耕生产战线,进行春耕竞赛,发扬劳动热忱。反对不劳而食的二流子和懒汉,鼓励他们,强迫他们参加生产”。1944年3月,中央书记处给华中局发去组织群众生产的指示:“春耕已到,你们应动员广大人民,一切男女老幼走上生产战场,各级地方干部,专员县长区长乡长等,均应亲自下乡,精细的去指导与组织一个村或几个村的生产,解决人民生产中的困难,发动群众高度的生产热潮。除此之外,关于部队机关学校的生产,亦应加以切实的动员和组织,在不妨害战斗与工作条件下,要使每一个战士与工作人员适合各人情况的都去参加一些生产劳动,为切实改造本部队本单位的生活而斗争。”组织起来的群众积极参加春耕运动,推动了大生产运动的发展。

但是在现实生产中,有的家庭并不具备农业生产的基本条件,面临缺乏生产工具、生产资料、劳动力等诸多生产困难,尤其是那些家中劳动力参军在外的抗属家庭,遇到的生产困难更大。为了解决群众大生产的难题,有的根据地积极组织变工队,探索互助合作的生产形式。一般说,变工队由十几名劳动力和牲畜组成,坚持“合理耕种、节约劳力”的原则,开展农业合作劳动。对于变工队,美国记者爱泼斯坦写道:“从前,他们每人都是要赶一部牛车到田里去施肥和播种,但现在只三个人就可赶所有的牛车,其他的人便能做别的工作了。过去在田里弄饭吃,差不多每个人要花两个钟头去生火,准备吃的东西,现在一个人做这一队人吃的饭,每天等于节省了两个人工。”重要的是,变工队虽然建立在每个家庭拥有土地的基础上,但并不完全限于每个家庭私有土地的劳动经营上,在变工过程中产生了带有集体性质的财产,比如通过合作劳动开垦出来的荒地,并不是属于个人,而是属于变工队,但是对于荒地上的产量会按照每个队员的实际付出进行分配。显然,这样的荒地经营表现出来了集体经营的形式,并且这种形式扩散开来,在其他领域逐渐出现,生成了集体化的合作社经济。对这个新事物,边区给予充分的肯定,在1943年陕甘宁工作报告中如此夸赞:“特别宝贵的是,今年的生产运动创立了新民主主义经济的合作社体系,这就是集体互助的农业合作社,其形式是变工队、扎工队、唐将班子等,这就是南区合作社式的包括生产合作、消费合作、运输合作、信用合作的综合性合作社。这就是运输合作社(运盐队),就是手工业合作社,就是牲畜保险合作社,而我们部队机关学校的群众生产,也是带有合作社性质的,也是一种合作社。”可见,变工队的意义不仅是有效地解决生产困难家庭那样简单,实际上产生的意义更大,那种在生产运动中生成的互助合作的集体劳动将分散的个体生产集中起来,逐渐实现了在生产资料私有基础上局部的集体化,孕育着未来中国经济上的希望。游历根据地的美国记者哈里森·福尔曼也注意到了这个希望,言道:“合作事业以私人财产为基础,自愿同意为原则,用着许多方式来组织散漫的,个别的,落后的农村经济。有十万以上的农民(约占农村劳动力四分之一)已经组成变工队和扎工队。有二十万人已经加入消费、运输、生产和信用合作社。有妇女十三万七千人以上已经组成纺织合作社。”可见,“组织起来”的重大意义是酝酿和积累了农业集体劳动的原则和经验,对中国未来的生产经营是有指引意义的。

在“丰衣足食”口号的鼓舞下,大生产运动形成了群众运动,而劳动英雄发挥着模范和榜样的力量。比如,陕甘宁边区南农场群众马丕恩、马杏儿父女是1943年的劳动英雄,在边区政府的嘉奖命令中写道:“南农场伙计马丕恩,46岁,米脂人,家中共6口人,除了老婆,有4个孩子,一个17岁的女儿,一个15岁的男孩,其余两个年幼不能劳动。刚从米脂逃荒到农场时,一家人除了身上穿的破衣服外,再无其他财物。安定下来后,马丕恩与农场订立合同种庄稼,勤劳生产,除了完成合同中的生产任务外,还开了六垧的荒地,同时安排自己的老婆到农场喂猪,孩子也动员起来参加生产。经过一年生产,马丕恩不仅还了借粮,有了余粮,还喂养了几头猪,买了新衣服、被子、毯子等家庭生活必需品,生活实现自给。他的成功全赖于他的劳动精神,即全年全家都参加生产,包括老婆女孩。在这种劳动精神下,他的女儿马杏儿参加生产劳动热情高涨,总是与他父亲一样开荒,扎工锄草时,别人休息,她也不休息,前去寻水,收割庄稼时,和父亲一样从早干到晚,像个成年男子一样,干劲十足。”在边区,马丕恩父女只是群众积极参加生产的一个缩影,类似经过生产改变生活遭遇的群众越来越多,边区政府正是认识到了劳动英雄所引起的积极效应,借此改变群众的生产观念。1943年11月,高岗在陕甘宁边区劳动英雄代表大会与生产展览会开幕典礼上发表讲话指出:“在我们这里,革命以前劳动者是被人看不起的,可是现在他们也受到了无上的尊重。但是就我们全中国来说,除了我们共产党领导下的抗日民主根据地外,别的地方还从来没有过这样的事情。十几年前,我看过一出戏,叫做‘三回头’,说有一个姑娘不肯嫁给一个耕地的农民。在中国的旧小说里、旧戏剧里,在旧社会的一切著作中,农民一向是被贱视的,这就是说,中国旧社会一向是看不起工农的,看不起劳动者的。然而现在在我们这里,劳动者却受到空前未有的尊重。他们是劳动英雄,是新社会的‘状元’。”紧接着在12月的第一届劳动英雄大会上,高岗重申了这个观念:“现在劳动都变成光荣了。自从共产党领导咱们闹革命,打日本,发展生产,咱们才翻了身,再不受人压迫,还做到丰衣足食,有吃有穿,现在又当了劳动英雄,处处受人尊敬。”陕甘宁边区主席林伯渠在闭幕讲话中也激情地号召:“我们边区不仅样样出英雄,人人都可以做英雄。”

纺纱厂(1942年,延安)

在劳动英雄的示范引领下,大多数群众改变了传统的劳动观念,尤其是当看到政府干部也亲自参加劳动后,参加生产的热情也提高了。比如,延长县焦县长亲自参加担粪、翻地、锄草、收割,麦收时,白天割了一天,晚上收工时还要挑着一担回去,很多群众说:“自古以来没见过县长担粪,今天县长也担起粪来了,我们必须加倍生产才对。”确实如此,“人民看到,政府要求他们多生产,并不是为了养活越来越多的寄生虫。在过去的封建时期,在农民的思想上,政府的含义只不过是养活寄生虫。现在这个观念变了”。因而,经济自给的意义在于“它不但教育与锻炼了许多干部,使体力劳动与智力劳动密切的结合起来,而且在对群众的影响上,在政治上也有很大的意义的。它使得群众获得实际的经济利益,提高了生产的热忱,认识了中共的领导究竟是不同的”。同时改变了“食人者治于人,食于人者治人”的封建落后观念,赢得群众的认同。劳动观念转变后,群众积极参加生产。1944年1月,林伯渠在边区政府委员会第四次会议上谈及1943年群众大生产时说道:“边区人民劳动生产的热忱已经普遍发动起来,甚至于连道士、老妇人也转入生产的浪潮。淳耀庙湾区大香山金刚庙有一个道士张凤鸣,去春受群众开荒热潮的影响,断然剃去头发,拒绝老师阻止,搬住莲花洞务农。”认为“劳动合作,劳动英雄,模范村以至模范乡,这就是边区人民生产大进步的最重要,最有意义的标志”。

大生产运动缓解了根据地的经济困难,让根据地在面临外部经济封锁的情况下渡过难关,并为最后的反攻积累了物质基础,成为根据地自给自足经济的关键一环。1943年,延安地区的机关学校“自给比例从26%直到76%”。1944年,太岳区部队开荒58000余亩,产粮400万斤,部队生活得到很大改善,生产前每人每天吃不到2钱油、3钱盐、经常吃野菜,现在全区部队平均每人每月可吃到10两多肉,每天可吃2钱6分油、3钱7分盐、12两菜,最好单位可吃到4钱油、5钱盐、1斤菜,每月半斤至1斤肉不等,普通单位可吃到3钱油、4钱盐、12两菜、每月半斤至1斤肉,粮食不仅可完全吃饱,而且将去年的亏空和开荒时吃的粮食,以及一部分工具、种子、购买费等,填补起来……在减轻人民负担方面来说,一般减轻人民负担在25%至33%。1945年4月,毛泽东在给深入鄂豫边开展敌后工作的郑位三等人的指示中特别强调了生产自给的重要性,指出“你们除粮食外,其他用费应由主要依靠税收转到主要依靠生产自给,放手由各区自己生产解决,只有这一办法才是最可靠办法。1940、1941、1942整整三年,陕甘宁边区财政困难情形比你们还要厉害,从1943年起就是依靠这一办法解决了问题。仅有人口一百五十万的边区,却养活了十五万公家人而民不伤。五台、太行两区的困难也比你们要大,去年一年大生产运动,情形就变了”。

应该注意的是,大生产运动中大多数党政军机关和组织完成了生产自给,群众负担大为减轻,党政军民关系呈现出较为亲密的关系。很多群众称颂道:“八路军既能打仗,又能生产,又能与人民打成一片,从古到今哪里有过这样的军队?”“他们在生产过程中,像在战斗中一样,是非常热烈非常有创造性的。去春开荒时,天尚未明,就整队上山,天已漆黑,还不肯下山,规定饭后休息十五分钟,但大家也要争着去挖地,以致上级不得不定出这样的劳动纪律:生产时不准早到和迟退。”在这种认识下,边区政府发出了拥军优属的指示:“八路军是人民自己的武装,是本质上最好的军队,有高度的政治认识与战斗能力,有优良的作风与传统。八路军不仅坚持了华北抗战,在全国抗战中起了支柱作用,而陕甘宁边区的保卫,人民民主民生利益的保护,亦全赖有八路军的镇守。”边区政府还布置具体的拥军工作,检查拥军优属工作的不足,宣讲拥军优属的意义,组织慰问活动和举办军民联欢会。同时,军队也发出了拥政爱民的指示,继续增进与政府和群众的和谐关系。双拥运动成为抗日根据地一道亮丽的风景。

除了高度重视农业生产外,抗日根据地也注重发展副业,制定各种工商业条例,鼓励乡村集市贸易,尤其是扶持私人工商业的发展,并且引导其与政府合作,以解决党政军民的急需物资。互助合作也出现在副业经营上,很多地区成立了油坊、粉坊、豆腐坊、磨坊等生产合作社,以及以盐、火柴、棉、布等日常用品为主的消费合作社。合作社经济整合了根据地的物资资源,缓解了日常用品匮乏带来的生活困难。比如,晋西北根据地偏关县某村1944年秋收后,组织成立合作社,全村计有27户,其中18户以入股方式加入了合作社,最后共吸收了30股资金、18股劳动力、4股驴力。以此为基础,合作社组织了一支运输队,到河曲、神池、五寨等地以盐、布换油籽,得利12000元,开设了一座小油坊,得利7200元,经营了一个豆腐坊和旅店,得利21200元,还办了1个消费合作社,供给日常用品,得利40000元。在4个月内,合作社共计获利80400元,入社农户的经济生活状况得到很大改善。

经济的自给既要开源,也要节流。精兵简政就是抗日根据地厉行经济节流的重要举措。1939年6月,中共中央发出决定,指出边区财政经济日益困难,要求各级单位要发扬艰苦作风,严格统一收支,建立预决算制度和会计审计制。1941年12月,陕甘宁边区政府给各县发出指示信,认为:政府存在“头重脚轻”现象,表现为上级机关庞大,人数过多,而下级机关配备力量弱,还存在工作散漫化的现象,表现为“老一套”的游击作风,导致政令执行力下降,同时认为这些现象形成的一个重要原因是各级政府人员配备不妥善。1942年9月,陕甘宁边区提出“三个必须”,即“必须把边区范围内的行政、地方武装、财政等完全统一于边区政府的领导,才能保证思想行动之更能一致与有效。必须组织简单,脱离生产的成员减少,才能保证不甚富庶的边区能够供给长期抗战以人力物力而不致匮竭。必须人尽其力,物尽其用,提高每个政军人员的战斗力与工作力,不使有任何物质的浪费,才能充实力量,准备反攻”。于是,抗日根据地开始实行精兵简政。简而言之,“精兵”主要是对正规部队进行整编,将老弱人员转移到生产中,加强士兵的政治军事训练,提高军队的战斗力,同时增强非正规部队的武装力量,而“简政”主要是缩编政府人员,精简机关,提高行政效率。其全部意义在于“统一,少而精,提高效率”。

在简政过程中,陕甘宁边区进行人员精简的标准是:“第一,凡是有相当文化程度、有能力、能工作的干部,应该尽量往下移,以加强县、区、乡的机构(县级干部亦应有一部分移到区乡级去);第二,凡是须继续培养,加以深造的干部,应该经过一定的系统,送来延安的学校学习;第三,凡是身体确有疾病、实在不可能工作或学习的干部,应该由原机关负责设法给以休养,使其恢复健康后,能够胜任愉快的为革命继续工作;第四,凡是身体强壮的杂务人员,应该送入建设厅所属各工厂,去参加生产事业,以发展边区生产;第五,凡是太落后的分子,以及太老弱的杂务人员,他们需要回家去务农的,应该帮助他们回去。”1944年1月,陕甘宁边区各级政府机构大为精简,边府的内部机构裁并了1/4,35个直属机关减至22个,95个税局、税所减至65个,撤销全部银行办事处,各系统缉私机关与保安处检查机关合并在一起,而专署及县府的内部机构也从8-9个减至4-5个。各级政府的人员精简也按照方案落实,大多数机关实现了精简,有的机关还缺人。与此同时,正规部队和非正规部队也实施了精兵政策,提高了战斗力,如左权所言:“(精兵政策)不是简单的为克服财政经济的困难,简单的为穿衣吃饭问题,而是具有更大的政治意义。”“不仅是适合目前的形势与任务,适合于坚持敌后抗战,渡过艰苦难关的必要途径,而且是为着战略反攻,为着迎接新的伟大时期,准备力量。”

综上所述,在困苦的经济条件下抗日根据地坚持开源节流,逐渐建立了克服经济困难和资源匮乏的自给自足型经济,不仅保障了军用民食,还积蓄了战斗力量,重要的是在此过程中中国共产党并不是过度消耗民力、依赖民力,而是与民同甘共苦,以减轻群众负担为出发点和落脚点,展现了一心为民的政党本质,正如岳谦厚所言:“中国共产党在激烈的战争状态下积极推进有利于人民群众的社会改革,边区政府将改善民生、珍惜民力与爱护民力作为政策制定的立足点,各项政策均以战争需求和根据地自身特点为依据,因应了广大人民群众的利益诉求和权利要求。针对根据地农民负担过重、民众生活贫苦及商品经济落后的情势,边区政府领导人民进行合理减轻负担、实行减租减息、厉行节约、整理村财政、整肃贪污浪费、发展集市贸易等运动和工作,极大地调动了人民群众的生产和建设积极性。在抗战最困难时期,中国共产党人以人民利益为先的信念坚如磐石。”自然,中国共产党获取的政治认同越来越多,展现出不同于其他政党的政党自信。

(本文摘自《中国抗战》,东方出版社,2025年7月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《抗日根据地的“自给经济”》

京ICP备2025104030号-16

京ICP备2025104030号-16

还没有评论,来说两句吧...