【引言】伟大抗战精神,是中华民族在血火淬炼中铸就的永恒丰碑,是中华民族在生死存亡时刻迸发出的磅礴力量,它以不屈不挠的民族气节,众志成城的团结意志,视死如归的牺牲担当,铸就人民的钢铁洪流,让山河破碎的中国重燃希望之火,引导新中国走上自主、自强、自信的发展道路。抗战精神内化为现代中国的精神血脉,激发了无数经典文艺作品的诞生。新时代以来,文艺创作形式更为多元,人们开始以电子游戏为媒介,重返那段血与火的岁月。电子游戏这一新大众文艺媒介中出现了抗日战争主题,不断打造着新的“中国故事”的主体性叙事范式。

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,我刊特邀三位学者,系统梳理抗日战争电子游戏从20世纪90年代肇始至今的发展轨迹,总结其类型、特征及价值,并直面其中存在的问题。从真实的战场到虚拟的世界,从血肉之躯的牺牲到像素构建的战斗,游戏让我们以第一人称重返那些艰苦卓绝的岁月。当年轻一代通过游戏走进历史,他们收获的不只是“玩家的胜利”,更是对“人民的胜利”的切身体认。每一次游戏的重启,都是对牺牲者的致敬;每一个关卡的突破,都是对和平的珍视,虚拟的硝烟成为一种独特的纪念方式。理解游戏,研究游戏,因为人们在用这一当代语言缅怀先烈,铭记历史。

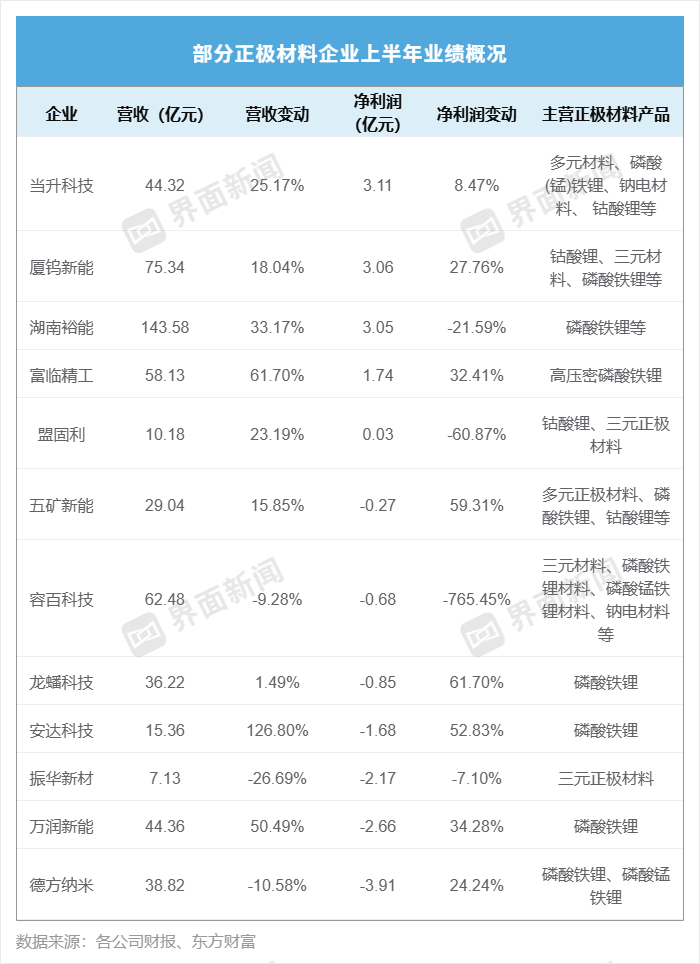

电子游戏作为重要的文化媒介,在历史记忆建构、思想观念传播和文化认同塑造中发挥着独特作用。近年来,历史游戏与严肃游戏研究的兴起,揭示了电子游戏在叙事与教育功能间的张力,以及其作为意识形态载体的潜力。自20世纪90年代起,在中国的抗日战争题材游戏发展中,民族情感一直是本土游戏创作的重要驱动力。早期以《地道战》《抗日:地雷战》为代表的抗战游戏带有明显的“主旋律”历史叙事特征。2000年前后,出现了《抗日——血战上海滩》《亮剑》(网游)等以“简单快感”为核心的商业化娱乐产品,这类作品如今已日渐式微。2010年后,《潜伏之赤途》《易红2》等作品的出现,昭示了电子游戏这种新兴艺术形式在铭刻抗日战争历史、拓展红色美学叙事手段等方面的巨大潜力。

电子游戏是一种科技产品,它不仅仅具有娱乐功能,同时也是重要的文化表达媒介。在全球范围内,电子游戏与历史、观念形态的关系早已成为学术研究的重要议题。近年来,随着历史游戏与严肃游戏(serious games)研究的兴起,越来越多的学者开始关注电子游戏在历史记忆建构、思想观念传播、文化认同塑造等方面的作用。例如,亚当·查普曼(Adam Chapman)在其著作中详细探讨了电子游戏如何通过互动与叙事将历史虚构与历史教育相结合;而伊恩·博格斯特(Ian Bogost)则通过“说服游戏”(Persuasive Games)的理论框架,揭示了电子游戏作为一种意识形态工具的独特能力。这些研究表明,电子游戏不仅是技术与文化的交汇点,更是价值观与思想文化的重要载体。

在这一背景下,历史游戏逐渐成为电子游戏研究中的热点领域。无论是以“文明”系列、“刺客信条”系列为代表的全球畅销商业游戏,还是以《这是我的战争》(This War of Mine)、《入境审查》(Papers, Please)等为代表的严肃独立游戏,它们都在不同程度上展现了电子游戏对历史叙事和社会议题的独特表现力。然而,不同国家与地区的历史游戏在内容与形式上存在显著差异,这种差异往往反映了其所处社会的文化语境特点。例如,欧美国家的历史游戏大多关注全球化背景下的宏大叙事,日本的历史游戏则以本土化叙事与文化符号为核心。在中国,电子游戏产业虽然起步较晚,但自20世纪90年代以来,在抗日战争题材游戏(以下简称“抗战游戏”)发展中,民族情感都是本土游戏创作的重要驱动力。

一、电子游戏与民族情感:中国抗战游戏诞生的时代环境

自中国电子游戏产业出现以来,民族情感始终是中国电子游戏文化空间中无法忽视的重要组成部分。1995年,知名评论《乌鸦·乌鸦·叫——该谈大陆电子游戏产业了》将电子游戏产业与美国电影业和日本汽车工业作类比,认为相比国家对电影、汽车等新兴产业的大力支持,在游戏产业方面国内不但对其缺乏重视,甚至还充满偏见。而对游戏产业认识不足、游戏盗版、行业协调管理混乱、缺乏游戏人才培养体系等现象,是中国电子游戏产业无法发展的主要原因。该文对中国游戏产业发出如此悲观评论的起因,是《电子游戏软件》的读者在来信中称“你们写的攻略好是好,但是那是日本的游戏!你们登的彩页美是美,但是那是日本的广告!究竟哪一天我们能在贵刊上见到中国人自己制作的游戏!我从十岁等到二十岁,还要等第二个十年,第三个十年吗?”

在20世纪90年代中国电子游戏文化空间中,玩家及从业者对本土电子游戏的渴望动因,可归为三个:一是电子游戏被游戏玩家群体视为中国社会主义现代化建设进程中信息化电子产业的一部分,“电子游戏”这一命名与20世纪80年代中国电子计算机知识普及、造就符合社会主义现代化建设需要的时代新人这一时代背景密切相关。因此,电子游戏与游戏机之争也被看作与日本、美国等现代化资本主义国家的“国力之争”。二是虽然电子游戏被游戏玩家群体认为是现代化建设的重要组成部分,但当时的中国社会环境还存在对电子游戏及游戏行业的诸多偏见,因此需要通过一部足够优秀的游戏产品来扭转这种偏见,并证明电子游戏产业作为现代化建设重要组成部分的合理性。1994年,《家用电脑与游戏机》创刊时所刊《迎接信息时代的曙光》一文也正是基于电子游戏、家用电脑与游戏机作为信息时代的核心媒介与工具,其重要性没有得到足够认识而发出的急切呼吁。三是当时的中国电子游戏市场主要以日本游戏软件、日本游戏机为主,日本游戏对日本文化的表现及其在世界范围的广泛传播,以及当时对电子游戏本体论与功能性的讨论,使得游戏玩家认识到在电子游戏场域中,中国人已经处在一种主体性缺席的状态中。不管是出于朴素的民族情感、对中国传统历史文化的热爱,还是出于对参与后冷战时代、新一轮世界范围软实力竞争的宏观视野考量,中国电子游戏发展都迫在眉睫。

在《中国可以说不》出版的1996年前后,中国游戏产业诞生了多种以中国历史文化为背景的电子游戏作品,包括前导软件的《官渡》(1996)、《赤壁》(1997)等历史题材游戏,以金山软件的“剑侠情缘”系列(1997)为代表的武侠游戏,以及《八一战鹰》(1997)一类以抗美援朝为主题的飞行模拟游戏。而在这一时期最为知名的,以呼应特定社会情绪为特色的游戏则是《血狮:保卫中国》(1997)。该游戏采用当时热门的即时战略游戏类型,在各大游戏杂志上打出“保卫中国”的游戏宣传,宣传语为:“2010年,你的故乡——中国,超级大国在沿海大规模登陆,鲜血染红暮霭,火光撕裂长夜,隆隆战车碾碎你的美梦,你的装甲在M1A1面前犹如薄纸,面对联军,我知道你的选择,尽管那是一个惨淡经营,但是,我们是男人,那种有血有肉的男人,对吗?有些必须解决的事情,我们别无选择,当一头遍身淌血但昂首挺胸的雄狮吧!和你的战友一起痛击侵略者,保卫中国。”这种暗示中美对抗主题的大规模商业宣传在游戏发售前期取得了成功,但相较于同时期的国外即时战略游戏,这部游戏作品质量十分粗糙,“保卫中国”的故事结构单薄,内容玩法的设计基本来自对其他流行游戏的粗劣模仿,这导致该作发售后在玩家间产生了从“期待”到“抨击”的口碑反转,该作的宣传也因此成为中国游戏史上最为知名的“虚假宣传”。该游戏制作组在五年后接受采访时提到,“以这个游戏(《命令与征服》)为目标,开发小组认为自己一定要做出一个经典的游戏,这个游戏的类型要设计成目前最流行的即时战略,游戏要结合民族爱国情绪,还要把民族的反侵略情绪贯穿在里面”。

由此不难发现,以《血狮:保卫中国》为代表,20世纪末至21世纪初,国产电子游戏产业出现了这样一种商业路径——模仿成熟的游戏玩法,并在宣传中加入挑起对抗意识的话语内容,这样即使游戏质量本身不过关,也可以通过消费特定玩家群体的情绪而获取不菲的收入。根据现有资料,可以认为最早由中国生产的以抗日战争为主题的电子游戏是外星科技公司开发的FC游戏《地道战》(1996),该游戏故事显然来自电影《地道战》。游戏玩法属于“动作角色扮演游戏”(ARPG),玩家扮演民兵队长高传宝,在多个场景中以不同武器与日军作战。在游戏通关之后,会出现“侵略者睁开你们的眼看看,这就是人民的力量”的宣传语。对此,《电子游戏软件》杂志评价道:“游戏还参照电影《地道战》的情节安排了一些物品,也可以由玩家自行运用,玩起来玩家肯定会说:嘿,过瘾!”这种引用经典抗战叙事,以相对原始的“影游融合”方式为玩家提供抗日战争背景下的游戏快感的创作框架,成为此后近20年间抗战游戏的主要范式。继FC游戏《地道战》之后,中国最早的PC抗战游戏也很快出现,即《抗日:地雷战》(1998,以下简称《地雷战》),该游戏的诞生与游戏行业的“光荣四君子”事件密切相关。

“光荣四君子”事件,指的是在1996年,作为日本光荣游戏公司子公司的天津光荣游戏公司在开发游戏《提督的决断Ⅲ》时,4名中国员工认为该游戏内容存在虚无化日本军国主义侵略罪行的内容,他们拒绝制作并主动辞职,还就此向有关部门举报。该事件发生后引发中国众多媒体报道,电子游戏作为文化宣传媒介的功用也再次成为关注重点。同年,《家用电脑与游戏机》的专题报道对此事件总结道:“因此,倡导游玩优秀节目,自觉抵制《提督的决断》之类的不良作品是本刊与读者的共同责任。更重要的是,如何发展我们国家自己的游戏文化产业已经是迫在眉睫的当务之急。”在“光荣四君子”事件发生后,因此事而辞职的11名中国员工引起了多家中国游戏、软件公司的注意。作为中国现代化建设信息领域的民族企业家,金山公司的总裁求伯君意图邀请这11名员工开发“具有民族气节的系列软件”,也就是《地雷战》。虽无材料证明FC游戏《地道战》与《地雷战》之间的直接关系,但是很显然二者基本遵循了同一生成模式:《地雷战》在标题上和FC游戏《地道战》一样接合了电影名称,而在游戏故事与角色方面,则融入了更多的抗战主题文学、影视作品内容。如朱老忠(《红旗谱》)、赵虎(《地雷战》)、张嘎(《小兵张嘎》)、李向阳(《平原游击队》)等。玩家扮演前往敌占区的游击队长,在回合制战棋的游戏模式中击败日军。《地雷战》中有一些值得注意的游戏设计,如引入真人拍摄游戏过场动画,用以交代故事以增强玩家的代入感;再如在隐藏关卡中设置“狼牙山五壮士”“台儿庄战役”“平型关大捷”等抗日战争史实,这些设置都是在当时的游戏载体机能受限的情况下为表现作为抗战历史的严肃叙事所做出的特殊选择。

可以看出,20世纪90年代末,中国抗战游戏虽然诞生于以《血狮:保卫中国》为代表的、简单地将既有游戏玩法与特定情绪相结合的商业游戏环境中,但是与同类型游戏相比,早期抗战游戏《地道战》与《地雷战》均有着较为优秀的质量,这些游戏基本围绕抗战经典文学、影视作品展开故事,并融入相关史实,起到了寓教于乐的效果。但随着国内单机游戏市场逐渐让位于网络游戏,早期这种相对扎实的抗战游戏创作也不得不逐渐改变。此后,中国游戏的产业思路逐渐从创作强叙事性游戏向着构建网络游戏所象征的“游戏乌托邦”转变。

二、非历史的抗战游戏:《抗日——血战上海滩》与“简单的快感”论

在《地雷战》之后,也有如《平原惊雷》(2000)、《1937特种兵:敌后武工队》(2001)等单机抗战游戏出现,但是迄今为止仍有大量玩家参与讨论的《抗日——血战上海滩》(2003)无疑是当时最为知名的抗战游戏。该游戏由祖龙工作室开发,整体风格类似于著名的光枪射击游戏《VR战警》(『バーチャコップ』)。玩家需要扮演酷似《上海滩》中许文强形象的主角华成龙,在1937年淞沪会战时期的上海,只身一人击杀日军,完成各种支援抗战的任务,最后刺杀日本海军大将长谷川清。

《1937特种兵:敌后武工队》游戏画面。

在游戏设计与叙事方法上,《抗日——血战上海滩》较于《地道战》与《地雷战》等游戏都更加夸张,在淞沪会战这一史实背景之外,该游戏更强调戏剧化的故事情节,突出对玩家所扮演的华成龙这一角色个人英雄主义的表现。主角华成龙总是一个人战斗,他拥有一把无限弹药的驳壳枪,并且可以通过各种途径从战场上获取包括火箭筒在内的强力武器;即使受到枪或者冷兵器的攻击,也只会让主角的生命值逐渐减少,但他仍可用轻型武器击毁日军的卡车。而作为敌人的日军设定更加离奇,除设置普通日军步兵之外,还设置了能够旋转升天的日本浪人、能发动分身术进行攻击的忍者,甚至还有意在指控侵华日军人体实验罪行,但是呈现效果却更接近《生化危机》的“改造人”。游戏的最后,还设计了敌人头目长谷川清假意求饶但突然打冷枪的戏剧化桥段。游戏发售当月的《大众软件》如此评价《抗日——血战上海滩》:“面对潮水般涌来的敌人,别客气,杀吧!……(历史上的长谷川清)对中华民族犯下了滔天罪行,别放过他,让他尝尝中国人民正义子弹的味道。”文章同时还强调该游戏高度还原了历史上上海的街景,表现了淞沪会战时侵华日军的罪行与中华民族不屈的伟大精神,认为这些设计都能够极大地强化玩家的代入感。客观来讲,这一关于“代入感”的评价是有失公允的:虽然游戏内容确实丰富,难度也不低,但是既然以淞沪会战作为背景,那么对华成龙这种战无不胜的“孤胆英雄”和光怪陆离的日军形象设定,是否过于跳脱出抗日战争历史这一严肃主题?2003年5月,《大众软件》又刊载了一篇对该游戏的专题评论,题为《简单的快感——我看〈抗日——血战上海滩〉》。“简单的快感”实际上只是围绕光枪射击游戏这一游戏形式和游戏难度本身所做的评价。评论认为该游戏虽然规定了玩家的行动路线——不像其他经典的第一人称射击游戏如《反恐精英》《荣誉勋章》等具有更多玩家自主探索游戏空间的余地,但该游戏是“完全讲究射击爽快感的游戏类型”,游戏能够获得好评也是源于作品的简单玩法与快节奏。关于游戏的抗日战争主题,文章称之为“就和游戏中所描述的那个年代的中国人一样,和日本鬼子战斗无需谁来动员,能在游戏当中痛击日本侵略者无疑是一件快事”。从以上两篇评论不难看出,《抗日——血战上海滩》虽然在游戏设计上并无问题,但是作者试图通过抗日战争主题展现的艺术价值,显然已从早期抗战游戏中与侵略者较量的叙事,转化为杀“日本鬼子”而获得“简单的快感”。最能印证这一点的,是“简单的快感”论中也提到了游戏对枪击“日本鬼子”特写镜头的表现:“鼻子下留着一撮小胡子,长着一张猥琐的脸,每当中枪后都会用奇怪的姿势蹦跳起来,十分有趣。”

约翰·赫伊津哈(Johan Huizinga)用“魔圈”理论框架区隔了“游戏规则”与“现实规则”,但同时认为游戏既独立于现实,又“嵌套于生活方式、媒介、意识形态、历史,以及一系列社会背景之中”。《抗日——血战上海滩》为玩家提供的快感逻辑正是基于这一框架运作的。一方面,作品让玩家可以通过游戏规则获得魔圈内的游戏快感——按照系统规定好的方式自动行动并击杀各种出现的敌人,从这个角度讲,这款抗日战争题材的游戏与警匪题材的《VR战警》、僵尸题材的《死亡之屋》(『ザ·ハウス·オブ·ザ·デッド』)没有任何区别。另一方面,它的规则又嵌套于民族情感之中,将其他游戏中被架空的敌人形象设定为“日本鬼子”,从而实现民族情感意义上的“报仇雪恨”,使玩家获得另一重快感。这里并非要对《抗日——血战上海滩》展开“历史虚无主义”的批判,而是想说,这种套用既有的通俗娱乐作品(如穿越、修仙类作品)模板,简单地将作品时代背景替换为“抗日战争”,并用个人英雄主义颠覆了“近代史的屈辱”与沉重,只求满足消费者“简单的快感”的创作方式,其实早已在各类“抗日神剧”中屡见不鲜,其背后的商业逻辑实际上也是中国游戏从20世纪的单机游戏时代转向21世纪网络游戏时代的动因。当时的游戏文化空间对这一现象缺乏警惕,将抗战游戏的审美价值简单定义为“玩家获胜的爽感”,这也成为网络游戏在中国大规模普及后,以抗日战争为题材的游戏乱象频出的根本原因。

2007年,由中青宝公司开发的网络游戏《抗战Online》开始运营。2009年,同样由中青宝公司开发的、以知名抗日影视剧《亮剑》改编而来的网络游戏《亮剑Online》也开始运营。这两款游戏虽然是迄今为止为数不多的以抗日战争为主题的网络游戏,但是制作水平很差。不同于早期国产抗战游戏因技术与硬件限制而不得不将游戏故事与玩法进行精简的状况,21世纪初期,国产游戏产业已经有了一定的技术与资本积累。当时国际上的第二次世界大战题材游戏都尽可能地采用第一人称射击(FPS)、第三人称射击(TPS)或战略模拟(SLG)等更有利于还原历史现场的玩法。而中青宝的两款游戏选择的则是当时在网络游戏市场上十分具有人气的、类似《传奇》的大型多人在线(MMO)网游模式,且游戏内存在大量“课金”(通过内购获取游戏数值)选项。在游戏玩法上,则是以网络游戏传统的“打怪—升级—提升装备”为框架,抗日战争主题在这两款网络游戏中被彻底背景化。以《亮剑Online》为例,在安装该游戏时,安装程序会以“国难当头,匹夫有责。优秀的中华儿女,纷纷毅然亮剑,奔赴抗日战场”的话语并辅之以《亮剑》角色李云龙的图片来渲染类似于早期抗战游戏的跨媒介叙事风格。但正式进入游戏之后,迎面而来的则是登录领取提高金钱与经验获取率的免费“VIP印记一周”的提示,完成新手任务则可以领取“哈雷WLA-S型军用摩托”,游戏的“付费商城”中大量提升角色强度的道具皆需要以现实金钱购买,其中不乏“易筋经残卷”等完全超乎抗日战争题材的特殊道具,下线时游戏甚至会提醒玩家未完成“钓鱼岛海战”“靖国神社日常”等“日常活动”。显然,此类游戏彻底抛弃了以历史游戏形式来表现抗日战争的叙事特征,也并不是《抗日——血战上海滩》在对历史的虚构中通过游戏过程本身为玩家提供某种情绪快感,而是完全利用了网络游戏时代游戏资本主义式的免费游戏的基本框架:玩家处在一个被游戏运营方掌控的二元市场中,被传唤(interpeller)为可疑的游戏主体,指向消费崇拜与被剥削的游戏“玩工”(playbour)。这类作品不但将抗战主题、民族情感和爱国情怀作为噱头,还精心构建了一个玩家想获得这种情绪快感就要受到剥削的经济体系。如果想要在游戏中成为强的玩家,始终保持“胜利”,那就要继续认可游戏公司所提供的消费逻辑,消费高价的付费道具,还要作为游戏玩工不断重复被游戏公司所掌控的游戏劳动——唯有如此才能迎来“玩家的胜利”。

《抗战Online》《亮剑Online》两款游戏虽然因其制作技术落后,以及在作品内容和付费模式上缺少底线导致玩家流失严重,但游戏本身仍在运营。而秉持着相同构造的《亮剑》(手机游戏,2023)也在上线后引发“不充值,就打不了鬼子”的批评。然而,此类游戏虽每每引发争议,却并未在游戏市场中绝迹。如果不能以一种严肃的抗日战争史观来结合电子游戏这个载体,某些野蛮发展的游戏资本必将本着单纯的逐利目的,利用民众的爱国情怀来“降本增效”,并最终导致“抗日战争”这一重要的历史记忆被利用,成为游戏公司剥削玩家群体的工具。

《亮剑》(手机游戏)人民币充值“买英雄角色”界面。

三、重思“人民的胜利”:抗战游戏的新可能

当然,抗战游戏也并非全都演变为以简单的快感、非历史、虚构为主的作品。近年来,引发诸多关注的《潜伏之赤途》(即《隐形守护者》的原作,以下简称《赤途》)就是在游戏结构设计与对抗日战争主题的演绎两方面都表现优秀的作品。《赤途》并非由大型的游戏企业,而是由业余创作者基于“橙光游戏”平台制作开发,其商业模式更接近于独立游戏(indie game)。因此,它成功回避了中国游戏在产业发展过程中,单机游戏让位于网络游戏这一历史时期的游戏资本问题。首先,《赤途》的商业模式决定了其可以保留足够多的个性化表达。其次,基于“橙光游戏”这一创作平台,作为业余爱好者创作的游戏作品,《赤途》不需要也不可能使用完全原创的素材作为游戏内容。换言之,《赤途》的创作需要“引用”其他抗日战争历史题材作品中的角色形象,因此《赤途》继承了中国早期抗战游戏以“老三战”(《地道战》《地雷战》《南征北战》)和其他经典抗日题材作品为创作背景的传统,同时在抗日/谍战这一主题中将跨文本/跨媒介的互文性发挥到极致。

《赤途》以真实的历史人物与事件作为故事背景,为作品定下一种“非虚构”的艺术基调,又以影视角色形象为线索,拼合了大量抗日/谍战经典作品,包括《潜伏》《风声》《暗算》等,拓展了20世纪90年代以来有关抗日/谍战主题的再讨论空间。同时,作为具有多个故事结局的文字冒险游戏,《赤途》本身剧情的复杂性,以及玩家扮演主角时需要分别做出一个个可能导致不同结果的选择的具身性,又推进了玩家对剧情讨论的参与度及讨论的深度。“方别会做出怎样的选择/做出这样选择的方别代表着当时怎样的思想/如果是我本人会做出怎样的抉择/在抗日战争-解放战争的宏大历史背景下,怎样的选择才是好结局?”诸如此类的问题至今仍是《赤途》玩家社群中争论不休的议题。基于《赤途》所取得的这种特殊效果,可以看出在玩家从游戏机制中直接获得快感(即“玩家的胜利”)的经典设计模式之外,还存在着另一种游戏设计模式,也就是《赤途》中以大量死亡结局来体现的“玩家的失败”模式。基于这些死亡结局,玩家在“失败”中不断推进游戏故事,从而到达有着不同思想内涵的三个“最终结局”。而即使是这三个结局中被称为“Happy End”的好结局,也并非一般意义上的“好结局”。扮演方别的玩家无法像在其他抗战游戏中那样“改变历史”,只能不断变换不同的选择与立场理解历史。这种刻意将玩家置于“无能”而非“全能”的位置,为玩家提供否定性而非肯定性的经验,也是《赤途》作为文字冒险类游戏,与日本2000年代美少女游戏(ギャルゲーム)的共通之处。同时,也只有认可“无力-获得创伤”的叙事价值,才能够回避总是想要改变历史、架空历史、提供“简单的快感”的“抗日神剧”思路。

为玩家的能力设立边界,直面严肃的历史创伤,以及转变玩家的视角以实现更丰富的写实效果的游戏设计,在当前中国游戏领域,尤其是抗战游戏领域是极为匮乏的,在世界游戏领域也并不多见,不过仍有几部游戏作品可以作为参考,例如因为推出了南京保卫战、淞沪会战DLC而在中国玩家群体中走红的“二战”背景射击游戏《易红2》(Easy Red 2)。该游戏由独立工作室Marco Amadei开发,因此与《赤途》类似,相较于其他大企业的商业作品,它们的“工业化”痕迹较轻。《易红2》的游戏玩法与知名第一人称射击游戏“战地”系列类似,都是在大战场地图上展开多人作战;而其另类性则体现在它试图对“二战”中诸多历史战役,特别是对那些在历史上兵力与装备差距悬殊、结局已经注定的不对称战役进行还原。在淞沪会战与南京保卫战剧本中,玩家如果扮演中国军队,兵力构成以轻步兵为主,需要用步枪和手榴弹抗衡日军的坦克与飞机。该作由于受制作经费所限,在对历史战场的还原性与战争场面的表现力上,与国际知名企业的作品有明显差距,但是《易红2》选择在部队番号、中文方言游戏配音及场景细节上尝试还原历史,同时还对“阵亡/复活”的游戏机制作出合理化设计:被击倒的玩家可以被医疗兵角色救助(复活)。但是被击杀的玩家就会失去当前正在操作的、有自己独立姓名和出生年的士兵角色,想要再次回到战场就必须以另外一名士兵的身份重新部署。这样的作品在保留游戏性、降低难度的同时也尽可能做到了还原历史,体现了战争的残酷。《易红2》这样的游戏设计在中国玩家群体中取得了很好的教育效果。在steam社区中,对《易红2》的代表性评论包括:“游戏里你觉得一条命换一辆坦克很赚对吧,是的,你的前辈当年也是这么想的”,“世界终归是和平的,人民是一定必胜的”,“游戏W是前进,A是往左,D是往右,没有S,你问为什么没有?因为后面是万家灯火”。可以看出,为玩家能力设定边界的非公平对抗游戏模式很好地起到了历史游戏的教育作用,在承载中国玩家的民族情感的同时,也客观地呈现出中国军队在抗日战争暨世界反法西斯战争中的惨烈牺牲和卓越贡献。作为英语世界游戏的《易红2》对中国战场的呈现,也向西方世界展示了中国在世界反法西斯战争中的重要性。

《易红2》游戏画面。

综上,2010年以降,中文世界的《潜伏之赤途》与英语世界的《易红2》两款抗战游戏的成功,显示出对“玩家的胜利”进行反思的重要意义,这两款游戏都没有局限于对仇恨情绪的渲染,而是运用各自游戏类型的独特叙事手法,从多个视角出发将主角置于抗日战争乃至世界反法西斯战争的宏大叙事中,让玩家以主体性视角对这段历史进行再审视,并因此取得成功。在面对抗日战争-反法西斯战争这样的严肃历史题材时,如果不针对“游戏”这一特殊载体对题材进行结构重组,就很容易让作品在情绪的裹挟下回避更深层的历史问题,由此使游戏变成试图以个人英雄主义改变历史、追求“简单快感”的历史虚无主义“垃圾食品”。通过反思“玩家的胜利”,拒绝全盘接受游戏提供的简单直接的快感,有助于我们更全面地认识历史——从“玩家的胜利”走向“人民的胜利”,进而从游戏这一“第九艺术”媒介中获得独特的个人体验,让原本局限于中文市场的抗战游戏具有成为全球认同的、更加宏大的“世界反法西斯战争游戏”的可能。

余论

尽管现在世界范围的历史游戏与严肃游戏研究已经成为热点,但是中国语境下的历史游戏与严肃游戏研究还处在起步阶段。普通游戏玩家甚至游戏从业者对历史游戏与严肃游戏概念依然缺乏认知。究其原因,首先是中国电子游戏虽然起步较晚但发展迅速,诸多政策可能刚刚落地,业界现状就已产生变化。其次是从20世纪80年代末到现在的中国游戏产业的发展脉络尚未理清,学术界长期对游戏行业重视不足,相关材料、年鉴的整理、汇编工作没有及时进行等,导致现在对游戏史的研究往往只能如本文一般,在1990至2010年的诸多游戏杂志文献中翻查的同时“抓大放小”,仅对知名游戏作出分析,而难以把握其间复杂的游戏生态。最后,中国游戏自身的发展历史也尚未厘清。早期中国游戏杂志刊载了大量游戏评论、文化资讯和行业调查,但是以现在的眼光看来,大部分都仅有史料价值而难以达到今日“学术研究”的标准。长期以来,国内游戏研究都将主要精力投在翻译日文、英文文献上,这也让玩家社群难以形成独立的思考,而更容易被游戏商业推广的话术所影响。

从对抗战游戏演变的研究可以发现,混合了多种主体的游戏市场具有自我调节作用。即使大部分普通游戏玩家习惯于“简单的快感”,但是对这种游戏的反思,以及对更深刻的游戏故事与另类游戏设计的追求,也在不断出现。因此,关键不在于以政策或其他方式提倡游戏产业去创作某种特定类型的游戏,而是要为多种游戏类型不断推陈出新创造环境、提供条件。这就要求中国游戏研究更全面、深入地厘清游戏产业的发展脉络,并结合中国游戏发展的独特状况进行反思,进而建立起一套具有中国特色的、适应全球化时代的游戏思想与游戏美学批评体系。

【本文系国家社科基金重大项目“虚拟现实媒介叙事研究”(项目批准号:21&ZD327);山西省哲学社会科学规划课题“历史主义美学视域下太行精神文艺阐释研究”(项目批准号:2023YJ115)阶段性成果。】

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《抗日战争电子游戏的演变:从“玩家的胜利”到“人民的胜利”》

京ICP备2025104030号-16

京ICP备2025104030号-16

还没有评论,来说两句吧...